09 maggio 2015

06 maggio 2015

Profughi di oggi come gli italiani di ieri?

In alcuni commenti sui continui sbarchi lungo le coste

italiane, i «profughi» (preferisco chiamarli così e non «migranti») africani e

asiatici sono stati paragonati ai «migranti» italiani del secolo scorso, in

quanto anch’essi erano persone in fuga, se non dalla guerra da una condizione

per loro insostenibile, erano alla ricerca di un avvenire migliore e spesso

dovevano affrontare viaggi rischiosi. Il paragone, da certuni molto criticato,

non è fuori luogo, pur essendoci sostanziali differenze da tener presenti in

questo tipo di confronti.

Premesse essenziali

Anzitutto, quando si paragonano i profughi di oggi con i

migranti italiani di ieri, ci si deve rendere conto che si sta cercando di

mettere a confronto due realtà distanti fra loro oltre un secolo. Inoltre,

sebbene esistano alcune analogie tra questi due fenomeni, non trovo appropriato

che si confrontino «profughi» con «migranti».

|

| Il naufragio della speranza, di Caspar David Friedrich |

Quelli di oggi non sono propriamente «migranti» nel

significato comune del termine che fa pensare generalmente a persone che,

facendo uso della loro libertà di espatrio, si trasferiscono in un altro Paese

alla ricerca di un lavoro e sperano di poter fare ritorno in patria in

condizioni migliori. Quelli che sbarcano oggi sulle coste meridionali italiane

(ma anche maltesi, greche, spagnole, ecc.), talvolta clandestinamente, sono

nella stragrande maggioranza, «profughi» che fuggono da una realtà disperata

perché funestata da guerre e carestie o in cui rischiano la vita per una

persecuzione in atto e sono quindi in condizione di chiedere l’asilo ed essere

accolti come «rifugiati».

I migranti italiani di oltre un secolo fa non erano profughi

o rifugiati, perché non fuggivano né da un Paese in guerra né da un Paese dove rischiavano

la vita a seguito di persecuzioni. In genere non erano nemmeno costretti a

partire dalla miseria perché allora, come osservava nel 1901 il senatore Achille

Visocchi, in Italia il lavoro non mancava, in particolare quello agricolo, ma

erano spinti «dalla speranza e dalla voglia di guadagnare molto…».

Molti cercarono fortuna

altrove anche perché il disagio sociale e la disperazione dovuti al malgoverno

piemontese era divenuto insopportabile. In generale, tuttavia, i

migranti italiani dell’Ottocento e inizio Novecento partivano verso le Americhe

o verso alcuni Paesi europei, per motivi di lavoro, talvolta addirittura a

richiesta, come nel caso dell’immigrazione italiana in Svizzera per la

costruzione delle grandi trasversali transalpine. Inoltre, emigravano quasi

tutti avvalendosi del diritto di espatrio che veniva loro riconosciuto dalle

leggi dell’epoca, raramente in clandestinità.

Le differenze tra profughi di oggi e migranti italiani di

ieri sono quindi notevoli e si commetterebbe un errore storico grossolano non

tenerne conto. Eppure alcune analogie, come si vedrà, non possono sfuggire.

Analogie tra profughi di oggi e migranti italiani in

partenza per le Americhe

Anzitutto, profughi e migranti hanno in comune la speranza

di migliorare le condizioni di vita proprie e delle loro famiglie. Per entrambi

è stata ed è questa la molla che li ha spinti e li spinge a partire, a

sopportare viaggi disumani, a rischiare di non trovare la felicità inseguita. La

speranza di trovar lavoro e far fortuna in fretta era talmente forte che i migranti

italiani diretti nelle Americhe non venivano fermati nemmeno dalla prospettiva

di un viaggio lungo e penoso e dall’incognita rappresentata dal Paese di

destinazione, di cui molto spesso non sapevano nulla.

Per molti partenti, sosteneva nel 1888 il senatore Paolo

Mantegazza, «l'America è ancora un mito, è un paese in cui si va per

fare fortuna in breve tempo. I nostri emigranti non distinguono il Nord dal

Sud, né New York da S. Paulo». Qualcosa di simile si potrebbe dire

facilmente anche riguardo ai profughi di oggi. Ma le analogie non finiscono

qui.

Anche il numero delle partenze è analogo. Oggi si parla di

milioni di persone che dal Nord Africa, dall’Africa subsahariana e dall’Asia sono

pronti a partire verso i Paesi europei, almeno inizialmente, per proseguire in

seguito verso altri continenti. Ma quanti ricordano i milioni di italiani

espatriati negli ultimi decenni dell’Ottocento e gli inizi del Novecento fino

alla prima guerra mondiale? Ebbene si tratta di oltre 14 milioni. Anche allora

una parte dei migranti si fermava in Europa, ma la maggior parte partiva per

mete oltreoceano, soprattutto Argentina, Brasile e Stati Uniti.

Trafficanti di ieri e di oggi

Oggi da parte del governo italiano e della Commissione

dell’Unione europea si dichiara la lotta agli scafisti, ai «trafficanti di

disperati», ai «moderni schiavisti» (e si spera che abbia successo), ma forse molti

non sanno che anche sulla prima ondata migratoria degli italiani verso le

Americhe c’era chi lucrava sulla povera gente. Erano i cosiddetti «agenti di

emigrazione», che reclutavano operai e contadini per conto di imprese e

compagnie di navigazione, facendo balenare loro una volta giunti a destinazione

facili fortune e ricchezze straordinarie. Ignoranti com’erano, molti si

lasciavano illudere, racimolavano il denaro necessario e acquistavano i

biglietti di viaggio.

Contro questi avidi faccendieri senza scrupoli che sfruttavano

l’ingenuità e l’ignoranza di tanti contadini soprattutto meridionali si scagliò

nel 1887 il vescovo di Piacenza oggi beato Giovanni Battista Scalabrini, definendoli

«speculatori che fanno vere razzie di

schiavi bianchi per spingerli, ciechi strumenti di ingorde brame, lontano dalla

terra natale col miraggio di facili e lauti guadagni». Secondo Scalabrini

essi non solo lucravano sul numero dei migranti che riuscivano a imbarcare, ma si

rendevano in qualche modo responsabili anche del loro triste destino, non

informandoli sufficientemente né sulla reale destinazione (condizioni

climatiche e quant’altro) né sull’attività che avrebbero svolto. Infatti «l’agente può, nella miglior buona fede,

mandare alla rovina tanta gente, non essendo egli obbligato ad avere cognizioni

su questo punto, come vi sono obbligati per esempio gli agenti Svizzeri».

Monsignor Scalabrini

non era l’unico a contestare questi intermediari «inutili e dannosi»,

perché sfruttavano non solo i poveri migranti ma anche chi li richiedeva. Anche il governo ne era a conoscenza e

dovette intervenire più volte presso i prefetti invitandoli ad essere

più vigilanti. Gli agenti vennero poi aboliti definitivamente nel 1901.

Condizioni di

viaggio disumane ieri come oggi

Anche le

condizioni di viaggio di allora e di oggi presentano somiglianze

impressionanti. Ricordava nel 1888 al Senato, nel corso della discussione della legge sull’emigrazione, il

senatore Augusto Pierantoni: « ... Nella stazione di Genova tante

volte vidi adunate in carovana emigrante le nostre classi operaie ed agricole

giacere sul nudo sasso, dormendo sotto i portici, sotto gli alberi nella piazza

ove sorge la statua di Cristoforo Colombo, aspettando l'agente di emigrazione e

l'ora dell'imbarco. Quel triste spettacolo mi premeva il cuore…».

E un altro senatore, Pietro

Manfrin Di Castione, riferiva qualche

dettaglio delle condizioni di viaggio dei migranti che s’imbarcavano a

Genova diretti alle Americhe:«La via crucis dell'esodo comincia dall'Italia

(...). Chi in questi giorni si trova a Genova ed ha veduto anche per semplice

curiosità l'imbarco di tante migliaia di individui, ed ha osservato il modo e

le condizioni con cui sono lasciati partire, non ha potuto fare a meno di

fremere di sdegno. I vapori partono carichi di carne umana, misurata a metri

cubi (...). Tutti vogliono guadagnare sul povero emigrante, anche il Municipio

di Genova….».

Purtroppo anche i

rischi dei viaggi di oggi su barconi sgangherati non sono molto diversi da

quelli che correvano i migranti italiani diretti in America. Anche allora per

questo trasporto di carne umana venivano usati piroscafi vecchi, spesso già in

disarmo, che potevano ospitare al massimo 700 persone, ma ne imbarcavano anche

più di 1000. Erano chiamati «vascelli della morte» perché non davano alcuna

garanzia di arrivare a destinazione. Di fatto i naufragi erano frequenti anche

allora con centinaia, talvolta migliaia di morti, molti dei quali migranti italiani:

576 nel 1891, 549 nel 1898, 550 nel 1906,

ecc.

Come si vede da questi

cenni, esistono molteplici analogie tra i fuggitivi di oggi e i migranti

italiani di ieri, anche se tra una realtà e l’altra è intercorso più di un

secolo. Ricordare il passato, per lo più rimosso dalla memoria collettiva

italiana, dovrebbe aiutare chiunque osserva il fenomeno degli sbarchi e dei

profughi spesso abbandonati a sé stessi a indignarsi per come talvolta vengono

trattate queste persone, per le soluzioni insoddisfacenti che sono state

adottate a livello italiano ed europeo nei loro confronti, per i tentativi ignobili

di scaricare su di essi la rabbia dei cittadini italiani più diseredati, come

se fossero loro la causa del disagio sociale, della povertà e della

disoccupazione che si sta espandendo oggi in Italia.

|

| Gianni Morandi |

Per una politica immigratoria lungimorante e sostenibile

Ha fatto bene Gianni

Morandi a ricordare su Facebook le umiliazioni, le angherie, i soprusi e le violenze che hanno dovuto

sopportare centinaia di migliaia di italiani, nel secolo scorso, andando a cercar

fortuna e un futuro migliore per i propri figli in America, Germania, Canada...

Il ricordo del passato

dovrebbe anche aiutare, secondo me, non solo a non fare agli altri quel che è

stato fatto a tanti nostri connazionali, ma anche a considerare l’accoglienza

dei profughi di oggi come una sorta di azione riparatrice dell’Europa opulenta,

un tempo colonizzatrice di molti Paesi da cui fuggono oggi milioni di profughi,

perché se in quei Paesi ci sono guerre, povertà, corruzione, sottosviluppo, non

si può onestamente sostenere che l’Occidente sia totalmente esente da

responsabilità dirette o indirette.

Resto tuttavia

convinto che la miglior soluzione al problema di profughi, in generale, non sia «valutare l’uso della forza», come veniva proposto da più parti alla vigilia del vertice europeo di aprile sulla questione dei profughi, ma sia una

politica di aiuto ampia e coordinata dei Paesi più industrializzati per lo sviluppo serio e durevole dei Paesi da

dove si fugge, congiunta ad una moderna politica immigratoria lungimirante e

sostenibile.

Giovanni Longu

Berna, 6.5.2015

Berna, 6.5.2015

29 aprile 2015

Svizzera: naturalizzazione agevolata per la terza generazione

Questa dovrebbe essere, finalmente, la volta buona. L’11

marzo scorso il Consiglio nazionale (CN) ha infatti approvato a stragrande

maggioranza (122 sì, 58 no e 4 astensioni) un progetto di legge sulla naturalizzazione

agevolata della terza generazione di stranieri, elaborato dalla Commissione

delle istituzioni politiche (CIP-N) su una iniziativa parlamentare della

consigliera nazionale italo-svizzera Ada Marra, in cui si affermava

perentoriamente che «la Svizzera deve riconoscere i propri figli».

|

| L’on. Ada Marra con Giovanni Longu |

L’approvazione del CN, una delle due camere dell’Assemblea

federale, non ha avuto un grande rilievo nei media e probabilmente non ha

entusiasmato nemmeno Ada Marra, che attende ormai dal 2008 una decisione definitiva

sulla sua iniziativa e dovrà ancora aspettare, non si sa quanto, il risultato

finale. Il progetto dev’essere infatti ancora esaminato e approvato dal Consiglio

degli Stati e spetterà poi al popolo svizzero dire l’ultima parola.

Chi conosce anche solo sommariamente l’iter legislativo

svizzero sa bene che si tratta di un procedimento piuttosto lungo e laborioso.

Nel caso specifico, poi, sette, otto o più anni rappresentano una durata

accettabile, se si pensa che il tema della naturalizzazione agevolata per i

figli e nipoti di immigrati (ossia giovani stranieri nati e cresciuti in

Svizzera) è iniziata oltre un secolo fa.

Argomentazioni secolari

Nella motivazione della sua iniziativa, Ada Marra sosteneva

che «la Svizzera deve riconoscere i propri figli

e smettere di chiamare "straniere" persone che non lo sono. Infatti,

le persone nate in Svizzera da genitori nati in Svizzera da genitori che hanno

soggiornato per oltre vent'anni in Svizzera non sono più straniere: la maggior

parte di loro conosce solo vagamente la lingua degli avi e non superebbe mai un

esame linguistico teso a determinare se sono integrate nel Paese di cui hanno

la cittadinanza. Le persone della terza generazione hanno (…) le radici in

Svizzera, indipendentemente dalla realtà in cui vivono e dal loro livello

socioeconomico. Sono il prodotto della realtà elvetica».

A ben vedere, le argomentazioni della Marra non sono né

rivoluzionarie né del tutto originali. Qualcosa di simile si trova infatti già nelle

motivazioni di una analoga iniziativa del 1912 con cui si chiedeva l’introduzione

nella Costituzione federale del principio dello «jus soli», ossia il diritto

alla cittadinanza svizzera per chi nasceva in Svizzera. Allora la questione era

stata sollevata da una commissione di esperti in relazione al pericolo

dell’«inforestierimento della Svizzera», ritenendo che un buon antidoto sarebbe

stato proprio la naturalizzazione automatica di chi nasceva in Svizzera.

Alla base dell’iniziativa c’era un pensiero assai semplice:

molti «stranieri» in Svizzera fin dalla nascita sono di fatto già «assimilati»

o potrebbero esserlo facilmente, basterebbe concedere loro la naturalizzazione

fin dalla nascita. Inoltre si riteneva, ragionevolmente, che riducendo con la

naturalizzazione automatica il numero degli stranieri anche il problema

dell’inforestierimento si sarebbe per così dire sgonfiato da solo. L’iniziativa,

benaccolta negli ambienti politici, non fu portata avanti a causa della prima

guerra mondiale, che impose altre priorità. Purtroppo anche dopo la guerra non

venne più ripresa fino agli anni ’90 del secolo scorso e all’elaborazione di un

progetto di legge respinto in votazione popolare nel 2004.

Osservo marginalmente che se le motivazioni a favore

dell’iniziativa Marra non sono di per sé nuove, non lo sono nemmeno le

argomentazioni contro la stessa iniziativa. Quando il consigliere nazionale

dell’Unione democratica di centro (che in realtà è di destra) Hans Fehr obietta

che non si deve compromettere la nazionalità elvetica (cha ha qualcosa di unico

al mondo e fornisce molte libertà e diritti) e che a suo avviso il progetto

mira soltanto a far calare massicciamente il tasso di stranieri in Svizzera,

non dice nulla di nuovo rispetto alle obiezioni che venivano mosse

all’iniziativa del 1912.

Verso una decisione storica

Occorre tuttavia sottolineare anche l’attualità e

ragionevolezza dell’iniziativa di Ada Marra e della successiva proposta della

CIP-N in quanto sono state recepite a mio avviso in misura più che sufficiente

due istanze provenienti dal mondo politico e dall'opinione pubblica. La prima

riguarda il meccanismo della naturalizzazione, che non dev'essere né automatico

né troppo facile o troppo difficile, ma equo, rispondente a precise condizioni valide

in tutta la Svizzera. La seconda istanza è quella di un’opinione pubblica ormai

stanca degli atteggiamenti marcatamente xenofobi e sempre più orientata a

considerare svizzeri a tutti gli effetti coloro che si sentono effettivamente

tali fino ad apparire quasi ridicolo considerarli ancora «stranieri». Lo ha ribadito

al CN a nome della CIP-N il socialista Andy Tschümperlin: «I nipotini degli

immigrati non sono più stranieri. Non parlano più, o male, la lingua dei loro

nonni e i legami con il paese di origine sono simbolici».

In base al progetto di legge approvato

dal CN l'ottenimento della nazionalità elvetica dovrà avvenire secondo una

procedura uniforme a livello nazionale e non in maniera automatica ma a

richiesta, in quanto l’interessato o i suoi genitori dovrebbe o dovrebbero farne

esplicita richiesta. In questa maniera è stato rimosso l’ostacolo principale che

impedì l’approvazione dell’analogo progetto di legge nella votazione popolare

del 2004.

Il progetto ora approvato sottolinea

anche in maniera inequivocabile che la naturalizzazione agevolata presuppone

nei candidati di essere bene integrati e che anche i loro genitori e persino i

loro nonni abbiano (avuto) legami stretti con la Svizzera.

Allo stato attuale dell’iter parlamentare e della percezione

del problema nell’opinione pubblica, tutto lascia ben sperare. Solo dopo

l’approvazione definitiva si potrà comunque parlare di una decisione «storica»

e l’aggettivo non dovrà sembrare esagerato se solo si pensa al tempo trascorso

dalle prime discussioni oltre un secolo fa.

Giovanni Longu

Berna, 29.04.2015

Berna, 29.04.2015

UE in confusione tra profughi e migranti

I problemi della «migrazione» stanno diventando acuti non solo

per l’Europa ma per il mondo intero. Sono milioni le persone in movimento,

spesso in condizioni disumane, «alla ricerca - per citare Papa Francesco – della

felicità» o comunque «di una vita migliore». Se finora questi spostamenti di

masse avvenivano nella quasi totale indifferenza delle popolazioni non

direttamente coinvolte, oggi, di fronte a episodi drammatici sempre più

frequenti come i numerosi naufragi nel Mediterraneo, l’opinione pubblica

mondiale è più consapevole dell’entità e della gravità del fenomeno. Le

istituzioni sono prese di mira perché ritenute responsabili non tanto delle

cause delle migrazioni, quanto piuttosto della cattiva o comunque insufficiente

gestione del fenomeno.

UE in confusione

Per non parlare dell’inerzia delle Nazioni Unite, mi

soffermo solo sulla pochezza degli interventi decisi la settimana scorsa dall’Unione

europea (UE). Di fronte all'ennesimo dramma che si è appena consumato nel Mediterraneo

tra la Libia e l’Italia, il governo italiano ha fatto bene a chiedere la

convocazione urgente del Consiglio UE, ma non ha fatto nulla per provocare una

seria discussione su una politica migratoria europea comune.

Considero questa mancanza grave perché l’Italia, più di

qualsiasi altro Paese europeo, dovrebbe sapere che se la migrazione non è ben

gestita può creare seri problemi politici e sociali non solo nei Paesi di

partenza ma anche in quelli di transito e soprattutto di arrivo. Il fatto è che

non avendo l’Italia alcuna linea guida in materia d’immigrazione non può

nemmeno chiederla all’UE. E’ emblematica al riguardo la confusione

terminologica tra migranti, clandestini, richiedenti l’asilo, profughi,

rifugiati e altro ancora. Essa denota che non ci si rende conto che l’approccio

nei confronti dei «migranti» non può essere lo stesso che si deve avere con i «profughi»

e i «richiedenti l’asilo», per non parlare dei clandestini o infiltrati

terroristi. Di fatto non esiste né in Italia né nell’UE una politica

immigratoria comune.

«Triton» rinforzato, ma problemi di fondo irrisolti

L’ennesima conferma giunge dalla riunione straordinaria del

Consiglio UE. Poco meno di due anni fa l’Italia e l’UE avevano varato la missione

«Mare Nostrum» per fronteggiare l’emergenza umanitaria nel Mediterraneo (fino

alle coste del Nord Africa) dove i naufragi di profughi erano frequenti. Nel novembre

2014 la missione Mare Nostrum è stata sostituita con l’operazione Triton,

meno costosa e limitata al controllo delle acque territoriali italiane fino a

30 miglia nautiche dalla costa. Nella riunione del 23 aprile scorso, invece di

affrontare l’esigenza di nuovo approccio globale al fenomeno, il Consiglio UE si

è impegnato soltanto a rinforzare Triton (triplicandone il finanziamento) senza

cambiarne sostanzialmente la missione, ossia pattugliare le coste italiane per

impedire l’ingresso illegale nelle acque territoriali dell’UE.

In questo modo non si risolvono certo i problemi che stanno

all'origine del fenomeno, anzi non si fa che aumentare la confusione e

alimentare la disputa politica tra chi vorrebbe usare le maniere forti

(respingimenti, affondamento dei barconi con l’impiego di droni, blocco navale

sulle coste africane o addirittura con l’invasione della Libia) e chi non vuole

sottrarsi agli obblighi del soccorso in mare (anche oltre le 30 miglia dalla

costa), dell’accoglienza e della solidarietà (pur dichiarando guerra ai

trafficanti e ai nuovi schiavisti). All'interno dell’UE non c’è nemmeno la

condivisione di un metodo per l’accoglienza e la ripartizione dei «rifugiati»

tra tutti i Paesi membri.

La problematica della «migrazione» in senso proprio è

rimasta totalmente assente perché il quadro generale di riferimento resta una UE

che intende difendere i suoi confini (e i suoi interessi) da chiunque cerchi di

penetrarvi illegalmente, ovviamente fatte salve le convenzioni internazionali sui

doveri di soccorso a naufraghi e richiedenti l’asilo. Resta aperto, a mio

avviso, il problema degli sbarchi di tutti gli altri: se non hanno diritto

all'asilo (e in proposito l’UE ha chiesto all'Italia che la registrazione dei

rifugiati avvenga in modo adeguato secondo le regole UE!) vanno accolti o

espulsi? Altrimenti detto, dopo l’eventuale soccorso in mare, l’identificazione

e l’accoglienza negli appositi centri, dovranno essere trattenuti in vista

dell’espulsione o «convertiti» in immigrati regolari (anche se non hanno un

lavoro e mezzi di sostentamento) con la libertà di muoversi dove vogliono?

Mancanza di una visione comune europea

Per dare risposte concrete a queste o a simili domande è

forse indispensabile attuare politiche diverse ma complementari: almeno una fondata

sulla solidarietà nei confronti dei «profughi» costretti a fuggire (a causa di

guerre, persecuzioni, pericoli gravi imminenti) e una fondata su considerazioni

di tipo essenzialmente economico nei confronti dei «migranti». Per essere

efficaci, andrebbero condivise da tutti i 28 Paesi dell’UE e armonizzate in una

visione strategica comune che coinvolga anche i Paesi da cui provengono i

profughi/migranti.

Purtroppo questa visione comune manca, per cui risultano

insufficienti non solo la solidarietà praticata, ma anche l’atteggiamento dimostrato

nei confronti dei profughi e soprattutto la presa a carico, almeno in parte, dei

problemi dei Paesi da cui si continua a fuggire. Eppure appare evidente che per

impedire che si fugga non occorre creare sbarramenti, ma attuare una politica

d’investimenti massicci sul posto. Almeno a medio e a lungo termine ne

beneficerebbe sicuramente anche l’Unione europea. O si preferisce continuare a

rincorrere l’emergenza profughi, l’emergenza migranti, l’emergenza…?

Giovanni Longu

Berna, 29.04.2015

Berna, 29.04.2015

22 aprile 2015

Sbarchi di profughi: né clandestini né migranti

Nota: Questo articolo è stato scritto prima che si

conoscesse l'ennesima tragedia dei profughi in fuga verso l'Italia. Penso che ponga

un problema non solo di carattere terminologico ma anche politico, che l’ultimo

tragico evento non fa che aggravare. E’ pertanto auspicabile che la politica

internazionale trovi presto la necessaria convergenza e determinazione per

adottare soluzioni coordinate ed efficaci al grave problema di questi esodi, informando

l’opinione pubblica con un linguaggio consono e coerente (22.05.2015)

Le notizie di salvataggi in mare e sbarchi sulle coste italiane, all’ordine del giorno già da alcune settimane, saranno sempre più frequenti durante la stagione estiva. Se lo scorso anno sono sbarcate 170.000 persone, per quest’anno se ne prevedono almeno il doppio. Aumenta purtroppo anche il numero delle vittime dei frequenti naufragi. Si parla già di emergenza profughi. I centri di accoglienza sono al collasso. L’«operazione Triton» (controllo delle frontiere dell’Unione europea nel mar Mediterraneo) è ritenuta del tutto inadeguata sia per i controlli che per i salvataggi in mare.

.jpg) I continui sbarchi di masse in fuga dalle guerre e dalla

miseria interpellano non solo la classe politica italiana, dell’Unione europea

e delle Nazioni Unite, ma anche le nostre coscienze. Cosa fare per gestire con

senso di umanità il fenomeno? Cosa bisognerebbe intraprendere per evitare che

tanta gente sia costretta ad abbandonare le loro terre? Come vanno considerate

le persone che arrivano da noi? Che cosa si può e si deve fare per venire

incontro ai loro bisogni? La solidarietà è solo una virtù cristiana o anche un

dovere civico?

I continui sbarchi di masse in fuga dalle guerre e dalla

miseria interpellano non solo la classe politica italiana, dell’Unione europea

e delle Nazioni Unite, ma anche le nostre coscienze. Cosa fare per gestire con

senso di umanità il fenomeno? Cosa bisognerebbe intraprendere per evitare che

tanta gente sia costretta ad abbandonare le loro terre? Come vanno considerate

le persone che arrivano da noi? Che cosa si può e si deve fare per venire

incontro ai loro bisogni? La solidarietà è solo una virtù cristiana o anche un

dovere civico?

Opinione pubblica disorientata

L’opinione pubblica è disorientata. Non riesce ad avere

risposte soddisfacenti a queste o a simili domande. A parte l’aggiornamento

pressoché quotidiano del numero degli arrivi, degli sbarchi e dei morti, con

qualche elogio sporadico alla professionalità dei soccorritori e alla

generosità dei volontari, i media non offrono spunti di discussione alla

ricerca di soluzioni sostenibili. Sembrano appiattiti sulla registrazione delle

reciproche accuse tra i partiti e delle critiche al governo Renzi per una

presunta arrendevolezza nei confronti dell’Unione europea, accusata persino dai

vescovi italiani di «lavarsene le mani». Nessuna informazione giunge

all’opinione pubblica su eventuali piani per gestire meglio il fenomeno o

addirittura per risolverlo alla radice.

Eppure l’opinione pubblica dovrebbe almeno sapere se in

questo campo sono in corso per lo meno discussioni ad alto livello (diplomazia

internazionale, Unione europea) per predisporre interventi radicali efficaci (politici,

militari, finanziari o di altro genere) o si pensa soltanto a rafforzare i

controlli alle frontiere per impedire (o ritardare?) l’assalto alla fortezza

Europa. Ogni tanto si sente parlare di interventi militari (ad esempio in

Libia) per impedire le partenze dei barconi, di organizzare nei Paesi

nordafricani centri di accoglienza e di esame delle richieste di asilo, di

predisporre massicci piani d’investimenti nei principali Paesi colpiti dalla

povertà, da cui si cerca di fuggire. Non si sente mai parlare di un comune

piano d’integrazione in Europa per poche centinaia di migliaia di persone che credono

nell'Europa come nei secoli passati gli europei hanno creduto nell'America. Forse

ci sono ancora europei che credono che la fortezza Europa sia imprendibile?

Non intendo certo incolpare i media se l’opinione pubblica è

disorientata. In effetti i media hanno il compito d’informare sui fatti e sulle

idee e se queste mancano non se le possono certo inventare immaginando di

leggere nei cervelli di Renzi, della Mogherini, di Juncker

o di altri responsabili politici italiani ed europei. Eppure anche i media sono

responsabili della maniera con cui vengono presentati i fatti e la loro

interpretazione.

Bando alle confusioni

Voglio dire che in questo campo, delicato e drammatico, le

parole contano più che mai e non mi sembra che quelle utilizzate più di

frequente siano sempre chiare, comprensibili e veritiere. Soprattutto nei

confronti delle persone che sbarcano dai gommoni o dalle navi che le hanno

soccorse in mare, indicarle in un modo o in un altro non è indifferente. Non si

può continuare a chiamarle a piacimento migranti, clandestini, richiedenti

l’asilo, profughi e quant'altro. Questi termini non sono equivalenti e le

persone a cui vengono attribuiti non sono raggruppabili in un’unica categoria.

Aggiungo che dall'uso delle parole dipende molto l’impatto

sociale che il fenomeno sta generando in Italia (per limitare l’attenzione al

Paese maggiormente coinvolto). Se, di fronte ai racconti pressoché quotidiani

degli sbarchi, ma anche purtroppo dei naufragi, e soprattutto delle difficoltà

oggettive di accogliere «dignitosamente» (come vorrebbero le regole

internazionali) tutti coloro che riescono ad approdare sul suolo italiano

l’opinione pubblica è frastornata, lo si deve anche al tipo di narrazione che

ne fanno i media e i leader politici tra due estremi: da una parte il facile buonismo

di alcuni, anche tra le alte cariche dello Stato, e dall'altra l’ingiustificata

paura di quanti si sentono minacciati dall'eccessiva presenza di stranieri,

soprattutto all'estrema destra politica.

Gli uni, che considerano gli sbarcati dei «migranti» da

soccorrere, accogliere e sistemare, peccano di ingenuità e forse anche di

falsità perché sembrano minimizzare il fenomeno e negare l’incapacità

dell’Italia (ancora in crisi) di risolverlo, soprattutto quando si tratta di

dare ai «migranti» un alloggio dignitoso e garantire una sistemazione

definitiva, ossia un lavoro, che al momento è insufficiente anche per gli

italiani.

Gli altri, che rappresentano gli sbarcati come «clandestini»

e «invasori», peccano di becera xenofobia e di smemoratezza perché sono solo

capaci di agitare spauracchi inverosimili (infiltrazione di terroristi

islamici, invasione in massa di clandestini, aumento della microcriminalità, ecc.)

e vedono nei «respingimenti» l’unica soluzione possibile. Al confronto di certi

politici italiani nemmeno Schwarzenbach, in Svizzera, era così radicale nei

confronti dell’immigrazione di massa (italiana, per chi l’avesse scordato).

.jpg) Il problema del linguaggio è molto serio e spesso

sottovalutato, ma è proprio sull'uso sconsiderato delle parole che sorgono in

Italia le prime incomprensioni e le contrapposizioni politiche. In certi

ambienti, penso in particolare alla Lega Nord, si privilegia il termine

«clandestini», che è invece rifiutato nettamente da tutta l’area di

centrosinistra. In questa si parla ormai quasi esclusivamente di «migranti», più

raramente di «richiedenti l’asilo» e di «profughi».

Il problema del linguaggio è molto serio e spesso

sottovalutato, ma è proprio sull'uso sconsiderato delle parole che sorgono in

Italia le prime incomprensioni e le contrapposizioni politiche. In certi

ambienti, penso in particolare alla Lega Nord, si privilegia il termine

«clandestini», che è invece rifiutato nettamente da tutta l’area di

centrosinistra. In questa si parla ormai quasi esclusivamente di «migranti», più

raramente di «richiedenti l’asilo» e di «profughi».

Profughi: né migranti né clandestini

Per rendere il dibattito costruttivo e comprensibile

all'opinione pubblica, bisognerebbe fare un tentativo di convergenza nell'uso

di termini appropriati ma non divisivi. Non mi sento di dire qual è

l’espressione più adeguata per indicare le masse che approdano sul litorale

italiano, ma la mia preferenza va al termine «profughi». Sebbene in

senso proprio «profugo» indichi specialmente chi è in qualche modo «costretto a

lasciare il proprio Paese in seguito a guerre, persecuzioni politiche, calamità

naturali, ecc.», in un senso più generale rende bene il senso della fuga (profugo

deriva dal latino profugum e dal verbo profugĕre, «cercare scampo») da una

situazione pericolosa o comunque precaria (ad esempio in seguito a carestia, fame,

mancanza di lavoro).

«Profugo» non è un termine divisivo ed è conosciuto e

accettato da tutti anche nel suo significato più generale, che può ben

comprendere tanto i migranti quanto i richiedenti l’asilo, i rifugiati e

persino i clandestini.

Trovo meno adeguato il termine «migranti», anche se è

quello che ha finito per imporsi, forse in ossequio all'uso che ne fa l’ONU

(quando parla dei «migranti internazionali»), perché l’«emigrazione» in Italia evoca

la condizione di chi era sì costretto ad espatriare «per motivi di lavoro», ma

emigrava perché c’era un Paese d’immigrazione disposto ad accoglierlo e a regolarizzarlo

(o addirittura lo richiedeva, come ad esempio la Svizzera nel dopoguerra). Allo

statuto di «migrante» erano generalmente collegati un regolare permesso di

lavoro e di soggiorno, una retribuzione corrispondente, ma anche la garanzia di

poter ritornare liberamente al Paese d’origine.

Del resto la condizione di «migrante» riguarda ancora oggi

decine di migliaia di italiani, che francamente hanno ben poco in comune con i

profughi che stanno giungendo in Italia soprattutto dall'Africa e dall'Asia. Anche

per i «migranti» italiani si tratta di cercare opportunità di lavoro altrove,

ma per essi questo avviene in condizioni completamente diverse, specialmente di

libera scelta e ampie garanzie.

In quest’ottica ho trovato fuorviante l’intervento della presidente

della Camera Laura Boldrini di un mese fa nel corso della presentazione

di un suo libro. Mentre criticava l’atteggiamento di chi continua a «considerare

la migrazione una minaccia» (con evidente riferimento al leader della Lega Matteo

Salvini, pur senza nominarlo) sbagliava a mio avviso nel confondere i

«migranti» (che vanno dove c’è la domanda, come ammetteva la stessa Boldrini,

contraddicendosi) con i profughi («che non vengono da noi per motivi economici

ma scappano dalle guerre»).

Ritengo invece che il termine «clandestini», preferito

da Salvini, sia completamente inadeguato perché nei profughi che sbarcano a

Lampedusa o in Sicilia non si può ravvisare l’intenzione della clandestinità e

sicuramente non riguarda la maggioranza di essi. Oltretutto la clandestinità

viene a cadere già al momento dello sbarco con la prima identificazione. Quanto

alle espressioni «richiedenti l’asilo» e «rifugiati», ritengo che debbano

essere riservate alle persone che possono avvalersi del diritto all'asilo e

ottenere lo statuto di rifugiato, non ad altre.

Manca la soluzione!

A questo punto non vorrei apparire come uno che riduce un

problema enorme a una semplice disputa terminologica. So infatti benissimo che

la soluzione va cercata principalmente al problema non alla disputa, ma sono

convinto che a seconda della scelta delle parole si può capire meglio il da

fare e svelare le ipocrisie. I «profughi» infatti hanno soprattutto bisogno di soccorso,

accoglienza, solidarietà, prima sistemazione. La problematica dei «migranti» è

invece molto più complessa perché ha bisogno soprattutto di una politica

immigratoria seria e coerente di cui non c’è alcun indizio né in Italia né nell’Unione

europea. Anche per questo, continuare a parlare di «migranti» da soccorrere mi

sembra un’ipocrisia.

Giovanni Longu

Berna, 22.4.2015 (scritto il 18.4.2015)

Berna, 22.4.2015 (scritto il 18.4.2015)

20 aprile 2015

Ancora morti nel "Mare nostrum"

Il Mediterraneo, che dal tempo dei romani chiamiamo «Mare nostrum», nei giorni scorsi ha interrotto violentemente la fuga di centinaia di profughi alla ricerca di una vita migliore. Erano, come ha detto domenica scorsa Papa Francesco, «uomini e donne come noi, fratelli nostri, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, che cercavano una vita migliore, cercavano la felicità».

Non hanno fatto in tempo a goderne nemmeno

un poco perché il «Mare nostrum» li ha inghiottiti brutalmente per aggiungerli

alle migliaia di profughi già periti in questi ultimi anni. Non solo il

mare, ma anche i morti dovremmo considerare «nostri» e piangerli con qualche

senso di colpa.

Non hanno fatto in tempo a goderne nemmeno

un poco perché il «Mare nostrum» li ha inghiottiti brutalmente per aggiungerli

alle migliaia di profughi già periti in questi ultimi anni. Non solo il

mare, ma anche i morti dovremmo considerare «nostri» e piangerli con qualche

senso di colpa.

Sono morti perché il barcone sovraccarico

che li trasportava si è rovesciato, ma si trovavano su quel mezzo inadatto

anche per la cattiveria umana, per la nostra insensibilità e l’irresponsabilità

delle istituzioni competenti. Il nostro sentimento d’impotenza rischia di

diventare un alibi miserevole se non siamo capaci d’indignarci e reclamare a

gran voce dalle autorità responsabili soluzioni efficaci e sostenibili a lungo

termine.

Per non dimenticare i morti di ieri e di

oggi Piera Caponio ha scritto questa delicata poesia intitolata Vanno…,

«dedicata a tutti coloro che hanno

sognato una vita diversa, in un mondo diverso, con persone diverse. Ma hanno

perso».

Vanno…

Vanno,

inseguono un fragile sogno,

guidati da un lieve spiraglio.

Ombre furtive nel buio

li scrutano senza parlare,

mani rapaci si accostano,

carpiscono senza pietà.

L’ora che incalza li inghiotte,

procedono a passi guardinghi

sospinti da altri che vanno.

Audaci viandanti del nulla.

Son soli nel cuor della notte,

son soli col cuore che batte,

ma breve sarà la paura,

la luce è già là all’orizzonte…..

Si portano dentro una fiamma,

una fiamma che brucia e riscalda,

che guizza leggera e tenace

incontro al destino che avanza.

Poi d’improvviso uno schianto,

un bagliore scatena l’inferno,

le grida trafiggono il cielo

ma l’eco si perde nel nulla.

Son tonfi di corpi avvinghiati,

la fiamma pian piano si spegne,

il gigante pietoso li accoglie,

li copre con l’umido velo

e assorto riprende a cantare

l’ennesima sua ninna nanna.

Piera

Caponio

15 aprile 2015

Formazione e disoccupazione giovanile

L’Italia ha molti problemi, ma ve n’è uno in particolare che

dovrebbe preoccupare più di ogni altro quanti hanno responsabilità di governo:

la carenza di un’adeguata formazione professionale dei giovani. Eppure le conseguenze

sono disastrose e sotto gli occhi di tutti: in Italia oltre il 40% dei giovani

tra i 15 e i 24 anni è senza lavoro (il tasso di disoccupazione giovanile italiano

è quasi doppio della media europea).

So benissimo che nel breve periodo è quasi impossibile

raggiungere i tassi di due dei Paesi più virtuosi europei, la Germania e

la Svizzera (attorno al 7,5%), ma bisognerebbe almeno proporsi di

raggiungerli in un orizzonte temporale di medio periodo. Invece niente, a meno

che i guru dell’attuale governo non abbiano ritenuto sufficienti gli incentivi

all'occupazione giovanile (la cosiddetta «garanzia giovani») e il disegno di

legge di riforma della scuola, approdato da poco in Parlamento.

Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

La «garanzia giovani», un ambizioso progetto concepito e

finanziato in gran parte dall'Unione europea (UE), che prevede agevolazioni per

i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori in età dai 18

ai 29 anni, può servire certamente a dare un lavoro a un certo numero di

giovani disoccupati e a far diminuire di qualche punto il tasso di

disoccupazione giovanile, ma, come si vedrà meglio in seguito, non può essere

la soluzione risolutiva di questa piaga, che rischia di diventare cronica. Oltretutto,

non tutti i posti di lavoro possono essere occupati da giovani disoccupati, ma

solo se gli occupanti hanno i requisiti adatti.

E’ vero che i cospicui finanziamenti europei finalizzati a favorire

l’occupazione giovanile non sono destinati solo ad agevolare chi assume, ma

anche a sostenere programmi di orientamento, istruzione e formazione

professionale, formazione continua, apprendistati, corsi di perfezionamento. Ma

proprio sull'efficacia di questi programmi, per altro limitati nel tempo,

sorgono i maggiori dubbi. Non è infatti chiaro di che tipo di offerta si tratti

e quali caratteristiche debbano avere questi interventi riguardo a qualità,

durata, controlli, ecc.

Formazione professionale e disoccupazione

Quando poi si parla di formazione professionale il dubbio aumenta

perché con questa espressione non s’intende (più) il semplice e spesso abborracciato

avviamento al lavoro, ma un impegnativo processo di apprendimento teorico e

pratico di durata pluriennale, programmato e strutturato, che coinvolge l’ente

pubblico e l’economia, le parti sociali, la scuola, l’università, la ricerca,

l’innovazione, ecc. Non mi sembra che gli incentivi per la «garanzia giovani» riguardino

questo processo formativo. E allora? Allora la soluzione del problema va

cercata altrove e precisamente in una seria, moderna e sostenibile formazione dei

giovani.

.jpg) |

| Anche per molti italiani emigrati in Svizzera negli anni '60 e '70 la formazione professionale rappresentò il trampolino di lancio della carriera professionale (foto: allievi del CISAP, anni '80) |

Non occorre essere statistici o studiosi del settore per

rendersi conto che c’è una relazione molto stretta tra disoccupazione e

formazione e che i rischi della disoccupazione sono tanto maggiori quanto più

basso è il livello di formazione o quanto più inadeguata è la formazione

professionale. Se la disoccupazione giovanile sopra il 25% diventa cronica (e

la percentuale dei giovani senza lavoro in Italia è sopra il 40%) i rischi per

il futuro dei diretti interessati ma anche del Paese sono enormi.

Penso che Matteo Renzi e il suo governo siano

consapevoli della gravità della disoccupazione giovanile, quasi da primato a

livello europeo, per cui non riesco a capire perché non abbiano ancora nemmeno

impostato un’autentica riforma della formazione dei giovani. So benissimo che in

questo campo le soluzioni non sono mai a portata di mano, ma proprio per questo

andava avviata fin dal discorso programmatico d’insediamento una seria

riflessione nel governo e nella società sul sistema scolastico italiano, non

più competitivo, e soprattutto sul sistema particolarmente carente della

formazione professionale.

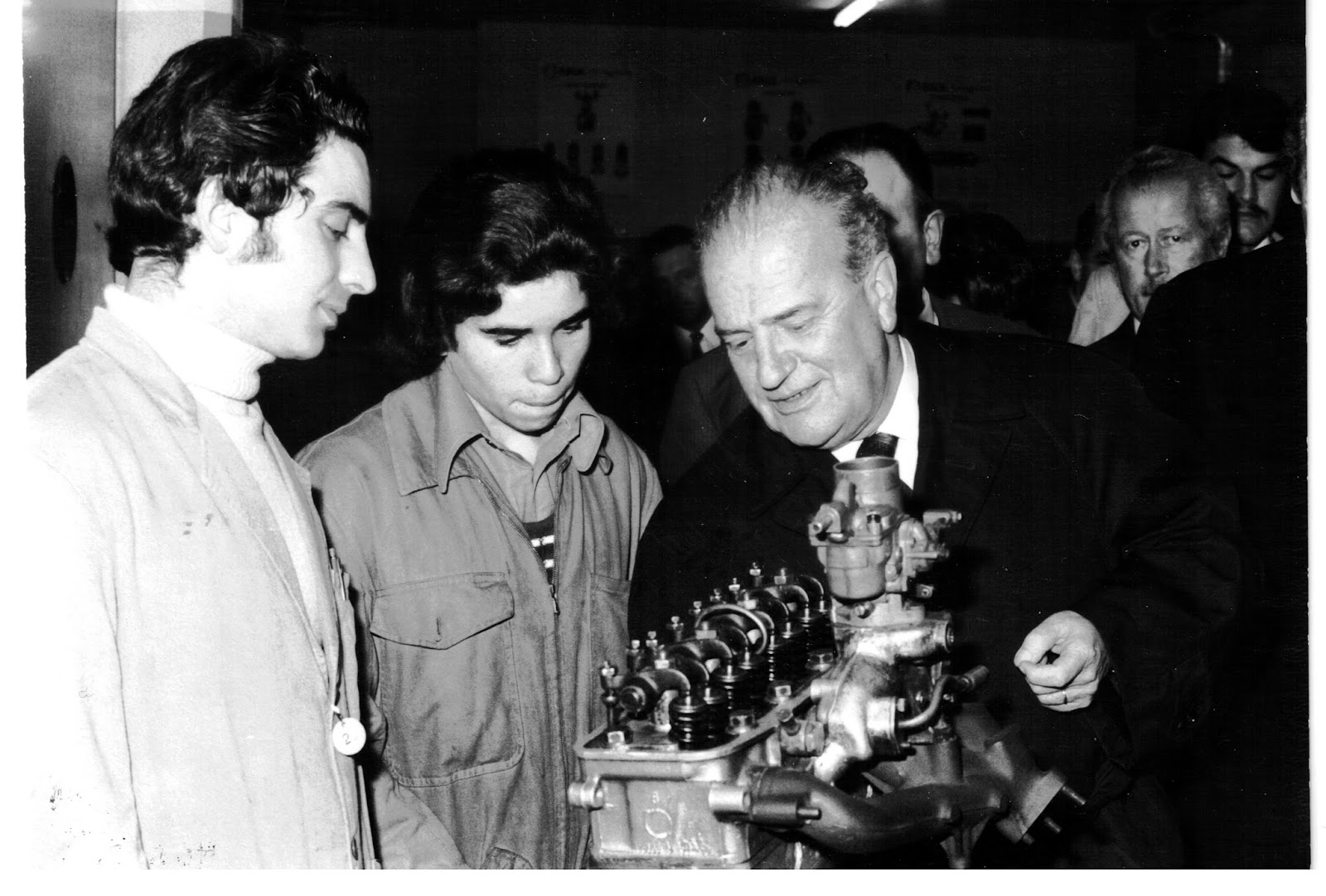

|

| Nel 1972 il pres. della Confederazione Nello Celio visitò con vivo interesse il centro di formazione professionale per lavoratori immigrati CISAP di Berna. |

Credo che l’Italia dovrebbe prendere esempio dai Paesi in

cui la disoccupazione giovanile è entro limiti «fisiologici» accettabili (ossia

da 1,5 a 2 volte superiore a quello della disoccupazione generale). A ben vedere,

in questi Paesi, specialmente Germania e Svizzera, la formazione professionale

è molto sviluppata e non a caso il numero dei giovani senza lavoro (o che non

studiano) è più ridotto che in Paesi, dove questa preparazione manca o è

carente. Una buona formazione (professionale) è sempre un antidoto efficace

contro la disoccupazione. Sebbene in situazioni di crisi si costati ovunque un

aumento delle difficoltà d’impiego, di solito in questi Paesi sono sufficienti

pochi interventi mirati per aiutare i giovani a trovare un posto di lavoro. E i

risultati si vedono.

Formazione professionale in Svizzera: un sistema che

funziona

Osservando più da vicino la situazione svizzera, non c’è

dubbio che la disoccupazione in generale e quella giovanile in particolare è

molto contenuta nel confronto internazionale proprio grazie a un sistema

consolidato di formazione professionale che accompagna i giovani dal termine

della scuola dell’obbligo al primo impiego e li segue anche dopo con la

formazione continua sempre più generalizzata.

Per comprendere meglio il sistema di formazione

professionale svizzero bisogna ricordare che è di tipo duale, ossia teorico (in

una scuola professionale) e pratico (presso un’azienda), e fornisce a due

giovani su tre una solida preparazione teorica e pratica corrispondente alle

esigenze del mondo del lavoro. L’efficacia di un tale sistema non si esaurisce

con l’acquisizione di un diploma o un certificato di capacità e l’avvio (quasi)

immediato al lavoro, ma continua anche in seguito durante tutta la vita

lavorativa. La formazione professionale costituisce infatti una solida base per

ulteriori perfezionamenti o specializzazioni fino ai massimi livelli della

ricerca (soprattutto nei politecnici) e della professionalità (nelle aziende) e

per la formazione permanente.

Data l’importanza evidente di questo sistema formativo, frutto

di un partenariato solido tra pubblico e privato, esso è costantemente

monitorato e aggiornato. Dev'essere infatti in grado di far fronte alle

esigenze dell’economia e della società in continua evoluzione. Un Paese come la

Svizzera, privo di materie prime, deve puntare necessariamente sull'alta

qualificazione delle risorse umane a tutti i livelli per garantire la

sostenibilità e la competitività del proprio sistema produttivo e il grado di

benessere raggiunto.

Ampio sostegno dello Stato e dell’economia

Per queste

ragioni, tanto l’economia pubblica e privata quanto i poteri pubblici

(Confederazione e Cantoni) attribuiscono grande importanza e i finanziamenti

necessari alla formazione professionale. La Confederazione, ad esempio, ne ha

fatto un apposito obiettivo quantificabile del programma di governo: «il

sistema di formazione professionale duale contribuisce a mantenere basso il

tasso di disoccupazione giovanile nel confronto internazionale». In

particolare, il governo si propone di sostenere «la formazione di giovani leve

in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell’economia» e

di migliorare «l’attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego».

|

| Johann Schneider-Ammann |

Recentemente,

il ministro dell’economia Johann Schneider-Ammann ha affermato che in

futuro la percentuale dei giovani che dopo la scuola dell’obbligo continuano

una formazione scolastica o professionale deve essere aumentata al 95%.

Alla radice del sostegno incondizionato della Confederazione

a questo sistema di formazione professionale (simile per altro a quello della

Germania e dell’Austria) c’è una consapevolezza che è stata evidenziata l’anno

scorso dall’allora presidente della Confederazione Didier Burkhalter:

«Un Paese è una comunità di destini, la cui ragion d’essere sta nella capacità

di creare prospettive future. E la Svizzera ne è capace». L’esempio è dato

proprio dai giovani, la cui «buona formazione» permette loro di «accedere al

mondo del lavoro». Non solo, «il nostro Paese crea opportunità lavorative e

attira le giovani leve, non come in altre realtà, dove la disoccupazione è

altissima e i giovani sono costretti a migrare».

Italia: insufficienza formativa

Difficile escludere che tra le «altre realtà» Burkhalter non

pensasse anche all’Italia. Del resto è sotto gli occhi di tutti la gravità

della disoccupazione giovanile italiana, soprattutto nel Mezzogiorno. Proprio

per questo meraviglia che un governo dalle smisurate ambizioni come quello di

Renzi non faccia nulla per aggredire alla radice il male che rischia di

compromettere il futuro di un’intera generazione di giovani. Questo male si

chiama insufficienza formativa.

Sono note dalle classifiche internazionali le scarse

prestazioni degli alunni italiani della scuola dell’obbligo; il sistema

scolastico italiano è bocciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OCSE); il sistema universitario italiano non riesce a

piazzare un ateneo tra i primi 100 al mondo (la Svizzera ne piazza ben

quattro); la ricerca scientifica è insufficiente nonostante alcuni centri di

eccellenza.

I rimedi finora proposti dal governo Renzi (e dai precedenti

governi) sono dei palliativi, non misure risolutive. La scuola avrebbe bisogno

di una profonda riforma strutturale (e non solo di facciata) per diventare

competitiva a livello europeo. Invece il disegno di legge presentato

recentemente dal governo è illusorio a cominciare dal titolo: «disegno di legge

sulla buona scuola». E illusoria è la presentazione che ne hanno fatto il presidente

Renzi e la ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania

Giannini, come pure il senatore del Pd Andrea Marcussi, presidente

della Commissione Cultura del Senato, parlando del disegno di legge come di una

svolta, anzi una «rivoluzione». Per rendersi conto di quanto invece sia

mediocre basterebbe leggere sul Corriere della Sera il commento

ragionato di Ernesto Galli della Loggia, intitolato «La scuola cattiva è

questa». Chi vuole può facilmente ritrovarlo in Internet.

Mancanza di volontà politica

Per realizzare in Italia una «buona scuola», fra l’altro,

occorrerebbe investire nel sistema scolastico molte più risorse di quelle

assegnate attualmente, che sono sotto la media dei Paesi dell’OCSE. Una «buona

scuola» sarebbe, inoltre, quella che «forma» mentalmente e culturalmente i

cittadini di domani, ma anche quella che prepara adeguatamente i lavoratori di

domani, in grado cioè di essere facilmente assorbiti, senza sussidi,

dall'economia.

Non credo che porre mano a una seria riforma della

formazione in Italia sia un’impresa impossibile e proprio per questo

bisognerebbe non perdere altro tempo per avviarla, ma dubito che la classe

politica attuale sia all'altezza del compito.

Giovanni Longu

Berna, 15.4.2015

Berna, 15.4.2015

01 aprile 2015

Euroscetticismo e xenofobia nell'UE e in Svizzera

Come in numerosi Paesi dell’Unione europea (UE), ad esempio,

Gran Bretagna, Francia, Italia, Austria, Grecia, anche in Svizzera sta

crescendo l'euroscetticismo. Ci sono ovviamente differenze importanti tra l’euroscetticismo

presente all'interno dell’UE e l'euroscetticismo osservato in Svizzera.

Euroscetticismo nei Paesi dell’UE

L'euroscetticismo nei Paesi dell’UE nasce soprattutto dal

divario tra le intenzioni annunciate dagli organismi istituzionali e la realtà

percepita dai cittadini. Per esempio, sotto la presidenza italiana del

Consiglio UE (che intendeva far «cambiare la direzione di marcia dell’UE») le

parole chiave erano «crescita e occupazione», da attuarsi mediante riforme

strutturali, incentivi al lavoro, politiche di sostegno agli investimenti, una

politica monetaria flessibile. La realtà percepita dai cittadini è stata un

nulla di fatto. Le buone intenzioni non hanno prodotto risultati concreti. Basti

pensare che nel solo 2014 proprio dall’Italia sono espatriate oltre 100.000 persone

(di cui più di 11.000 in Svizzera). E’ dovuta intervenire, quest’anno, la Banca

centrale europea (BCE) per rilanciare l’economia dell’Eurozona con l’acquisto

di massicce dosi di titoli di Stato.

L'euroscetticismo nei Paesi dell’UE nasce soprattutto dal

divario tra le intenzioni annunciate dagli organismi istituzionali e la realtà

percepita dai cittadini. Per esempio, sotto la presidenza italiana del

Consiglio UE (che intendeva far «cambiare la direzione di marcia dell’UE») le

parole chiave erano «crescita e occupazione», da attuarsi mediante riforme

strutturali, incentivi al lavoro, politiche di sostegno agli investimenti, una

politica monetaria flessibile. La realtà percepita dai cittadini è stata un

nulla di fatto. Le buone intenzioni non hanno prodotto risultati concreti. Basti

pensare che nel solo 2014 proprio dall’Italia sono espatriate oltre 100.000 persone

(di cui più di 11.000 in Svizzera). E’ dovuta intervenire, quest’anno, la Banca

centrale europea (BCE) per rilanciare l’economia dell’Eurozona con l’acquisto

di massicce dosi di titoli di Stato.

Sulla scia della presidenza italiana, anche l’attuale presidenza

lettone ha indicato come priorità «il rilancio della competitività europea per la

crescita e la creazione di posti di lavoro», con l’aggiunta di dare all’UE una

vera dimensione internazionale. Altre belle parole che lasciano indifferenti gli

europei ancora alle prese, nonostante gli interventi della BCE, con la bassa

crescita, la disoccupazione, la crescente povertà, il degrado sociale di molte

periferie di città, l’emigrazione, l’irrisolta soluzione dei continui arrivi di

immigrati, disperati, profughi, ecc. A Bruxelles, dove hanno sede le principali

istituzioni europee, probabilmente non ci si rende conto del disagio sociale diffuso

in molti Paesi e delle aspettative deluse dei cittadini.

Euroscetticismo in Svizzera

Non è pertanto difficile capire perché in molti Paesi

dell’UE aumenti l'euroscetticismo. Resta invece da comprendere perché esso

cresca anche in Svizzera, che non fa parte dell’UE. Non si tratta a mio avviso

di una sorta di effetto contagio perché le relazioni con Bruxelles sono del

tutto diverse, anche se l’opinione pubblica svizzera è sicuramente influenzata

dalle reazioni osservate soprattutto in alcuni Paesi (ad es. Gran Bretagna,

Francia, Italia). Si tratta piuttosto di una reazione istintiva e irrazionale che

il popolo svizzero manifesta ogniqualvolta si sente in pericolo o sente

minacciati alcuni suoi diritti e valori fondamentali (libertà, sovranità,

democrazia diretta, ecc.).

In Svizzera l'euroscetticismo è soprattutto frutto di paura,

camuffata spesso con ragionamenti pseudo economici e pseudo valoriali. Per

esempio, con la libera circolazione delle persone molti svizzeri temono di essere prima o poi sopraffatti

dal forte afflusso di lavoratori provenienti dai Paesi dell’UE (anche da quelli

culturalmente più lontani) e di non essere più padroni a casa propria.

Le stesse persone evidentemente non considerano che dall'entrata in vigore (2002)

del relativo accordo bilaterale ad oggi non c’è stata alcuna immigrazione di

massa e che non ci potrebbe nemmeno essere se venisse a mancare l’offerta di

lavoro. Non solo, in tutti questi anni l’economia svizzera ha beneficiato

enormemente degli accordi con l’UE anche sulla libera circolazione.

Euroscetticismo e xenofobia

In Svizzera, come anche in altri Paesi dell'UE, l’euroscetticismo ha anche a che fare con la

xenofobia. Già in passato una

parte a volte molto consistente dell’opinione pubblica svizzera, di fronte a vere e

proprie ondate di immigrati (si pensi agli anni ’50, ’60 e ’70), ha temuto di

perdere il benessere raggiunto, la sicurezza del lavoro, la sicurezza sociale,

l’accessibilità all'abitazione, ecc., senza nemmeno chiedersi da dove

provenisse in fin dei conti quel benessere, la qualità della vita, la sicurezza

sociale. Senza l’immigrazione le attuali condizioni di benessere non ci sarebbero

state, né sarebbe possibile mantenerle in futuro senza di essa.

Un altro motivo dell’euroscetticismo è la confusione tra

immigrati e approfittatori. Siccome ci sono stati casi di stranieri giunti in

Svizzera per approfittare delle assicurazioni contro la disoccupazione,

l’invalidità, ecc. molti svizzeri ritengono che i lavoratori stranieri non

vengano solo per lavorare e contribuire ad accrescere il nostro benessere e la

nostra sicurezza sociale, ma per approfittare (per non dire rubare) delle

nostre assicurazioni sociali, della cassa malati, dell’assistenza sociale, ecc.

L’Europa è una garanzia per la Svizzera

Credo che alla radice dell’euroscetticismo, in Svizzera, ci

sia pertanto soprattutto una insufficiente conoscenza della storia,

dell’economia, dei rapporti globali con l’UE. Quanti sanno, ad esempio, che nel

1815 le grandi potenze europee garantirono la neutralità permanente della

Svizzera e l’inviolabilità del suo territorio? Quanti sanno che, oggi, un

franco su tre è guadagnato grazie agli scambi commerciali con l’UE (il 55%

delle esportazioni svizzere, pari a circa 116 miliardi di franchi nel 2013, è

diretto al mercato dell’UE)? E quanti si rendono conto che in una sorta di bilancio

i lavoratori stranieri ricevono complessivamente meno di quello che danno? E

quanti pensano che molto spesso la polemica con l’UE non è altro che una forma

di lotta interna tra partiti politici, tra Cantoni e Confederazione, tra

periferia e centro? Molti dimenticano inoltre con troppa facilità che l’Europa è

non solo la sede naturale della Svizzera, ma anche la garanzia di tutti i suoi

valori.

Giovanni Longu

Berna, 1 aprile 2015

25 marzo 2015

Nuovo accordo storico tra l’UE e la Svizzera

Le discussioni bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea

(UE) in alcuni momenti danno l’impressione di un dialogo fra sordi, nel senso

che ciascuna parte sembra voler mantenere ad ogni costo la propria posizione, come

se fosse inamovibile. Altre volte, invece, sembra che il dialogo avanzi, magari

a singhiozzo, segno che da entrambe le parti c’è la volontà di giungere il più

presto possibile, ma senza fretta (anche se per la Svizzera il tempo stringe),

se non ai risultati sperati da ciascuna parte almeno a un buon compromesso. E’

molto positivo che il dialogo continui, anche sui temi obiettivamente difficili

come quello sulla libera circolazione dei cittadini dell’UE nel mercato del

lavoro svizzero.

Il dialogo continua

Quest’anno il dialogo è ripreso ai massimi livelli con

l’incontro a Bruxelles tra la presidente della Confederazione Simonetta

Sommaruga e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker

(v. L’ECO del 18.3.2015) e sembra proseguire in un clima favorevole su svariati

temi. Alcuni segnali lasciano ben sperare.

Quest’anno il dialogo è ripreso ai massimi livelli con

l’incontro a Bruxelles tra la presidente della Confederazione Simonetta

Sommaruga e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker

(v. L’ECO del 18.3.2015) e sembra proseguire in un clima favorevole su svariati

temi. Alcuni segnali lasciano ben sperare.

Il 18 marzo 2015 sono

iniziati a Bruxelles tra il segretario di Stato Jacques de Watteville e

il direttore generale dell’UE Jonathan Faull i primi colloqui

esplorativi sulla fattibilità e l’opportunità di un accordo bilaterale

Svizzera-UE sui servizi finanziari. Sono pure in corso colloqui riguardanti un

miglioramento dell’accesso della Svizzera ai mercati dell’UE.

Il 19 marzo 2015 la Svizzera e l’UE hanno raggiunto un

accordo che prevede l’introduzione dello scambio automatico di informazioni

in materia fiscale a partire dal 1° gennaio 2017 (anche se i primi scambi

avverranno effettivamente solo l’anno seguente).

Scambio delle informazioni fiscali

Questo accordo, anche se dovrà essere ancora sottoposto alle

Camere federali (ed eventualmente a referendum) per l’approvazione definitiva, segna

a mio avviso un punto di non ritorno nei rapporti non solo in materia fiscale

ma complessivi tra la Svizzera e l’Unione europea. Già, perché questo accordo è

stato fortemente voluto dall’UE, al fine di introdurre definitivamente nei

rapporti fiscali tra i cittadini dell’UE e la Svizzera la massima trasparenza

possibile. Mentre segna davvero la fine definitiva del segreto bancario

svizzero, non può non rappresentare il forte avvicinamento generale in tutti i

campi tra la Svizzera e l’UE.

Su questo accordo non ho letto in Svizzera molti commenti,

forse perché il tema è molto delicato e contrastato, ma non c’è dubbio che per

le relazioni con l’Europa esso rappresenta la rimozione di uno dei più grossi

ostacoli. Evidentemente gli svizzeri si aspettano ora qualcosa in cambio,

soprattutto nella direzione di una totale apertura dei mercati europei per le

imprese svizzere come pure per quel che riguarda la libera circolazione delle

persone.

«Accordo storico»

A sottolineare l’importanza dell’intesa raggiunta ci hanno

pensato i due negoziatori dell’accordo, il segretario di Stato Jacques de

Watteville e il direttore generale dell’UE Heinz Zourek. Il primo,

dopo aver siglato il documento sembra che abbia esclamato: «questo è un giorno

importante» e il secondo, visibilmente soddisfatto: « sono molto grato che

abbiamo trovato una risposta ad una questione politicamente e tecnicamente

difficile». Ma è stato lo stesso commissario europeo per la fiscalità Pierre

Moscovici, compiaciuto a sua volta del risultato raggiunto, a definirlo un

«accordo storico».

L’accordo raggiunto sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale sostituisce il

precedente accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE in vigore dal 2005 e riguarderà,

una volta entrato in vigore, tutti i 28 Stati dell’UE e la Svizzera. L’accordo,

si legge in un comunicato stampa dell’Amministrazione federale, «è reciproco,

vale a dire che in caso di scambio di informazioni concernenti i conti gli

Stati membri dell’UE sottostanno agli stessi obblighi della Svizzera e

viceversa».

In questo accordo è stato

ripreso integralmente lo standard globale dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sullo scambio automatico di

informazioni, che è già stato alla base dell’intesa raggiunta tra la Svizzera e

l’Italia e che è ormai condiviso da un centinaio di Paesi e da tutte le

principali piazze finanziarie del mondo. La caduta del segreto bancario

svizzero non è pertanto opera di questo o quel ministro delle finanze o primo

ministro, ma il risultato di un processo a cui anche la Svizzera si è

sottoposta da tempo.

Ripercussioni per gli immigrati

Poiché il recente accordo siglato a Bruxelles riguarderà tutte

le relazioni finanziarie dei cittadini dell’UE e della Svizzera residenti

rispettivamente in Svizzera o in uno Stato dell’UE, è importante segnalare sin

d’ora ch’esso avrà ripercussioni anche sugli immigrati italiani in Svizzera.

Dal 1° gennaio 2017 (concretamente dal 1° gennaio 2018), infatti, tutti i dati

fiscali riguardanti i beni immobili e mobili (conti correnti, partecipazioni,

titoli azionari, ecc.) detenuti da essi in Italia saranno comunicati

automaticamente dall'

autorità fiscale italiana a quella svizzera. Viceversa,

l’autorità fiscale svizzera comunicherà a quella italiana tutti i dati fiscali riguardanti

i beni immobili e mobili detenuti in Svizzera appartenenti a residenti in

Italia.

Lo scambio automatico dei dati fiscali consentirà a ciascun

Paese quanto meno di ridurre l’evasione fiscale, ma non sarà certo questo

accordo a farla scomparire. Incentivare forme di autodenuncia, come stanno

facendo ora l’Italia e da tempo la Svizzera, dovrebbe favorire l’emersione dei

capitali nascosti al fisco e una maggiore equità fiscale fra i cittadini. E’

però auspicabile che gli Stati distribuiscano agli stessi cittadini le maggiori

entrate attraverso un riduzione mirata delle imposte.

Giovanni Longu

Berna, 25.03.2015

Berna, 25.03.2015

Svizzera: ripresa con moderato ottimismo

A pochi mesi dalla decisione della Banca nazionale svizzera (BNS)

di non più difendere a oltranza il tasso di cambio di 1,20 franchi per 1 euro,

politici, economisti e soprattutto industriali s’interrogano sul futuro

dell’economia svizzera se il franco dovesse ulteriormente rafforzarsi

sull'euro. Già la quasi parità attuale (1 euro vale 1,05 franchi) preoccupa non

poche aziende. E cosa accadrebbe, si chiedono in tanti, se il franco dovesse

superare la parità? Eppure numerosi segnali inducono a un moderato ottimismo.

Cresce la fiducia

Per molti imprenditori il cambio più facilmente sopportabile

sarebbe di 1,10 franchi per 1 euro, ma nessuno si fa illusioni, soprattutto

dopo la decisione della BNS, ribadita ancora nei giorni scorsi, di non più

sostenere artificialmente la moneta svizzera.

Quando fu dato l’annuncio, il 15 gennaio scorso, che la BNS

avrebbe posto fine alla difesa del franco con massicci acquisti di euro, molte

imprese furono prese dal panico. Si evocò persino lo tsunami prospettando una

catastrofe economica, l’aumento della disoccupazione, la recessione, la

diminuzione del PIL, ecc.

Oggi, nonostante si abbiano ancora pochi dati a disposizione,

si comincia a ragionare con più serenità e sono molti gli analisti fiduciosi

sulla capacità dell’economia svizzera di superare le difficoltà che

indubbiamente il superfranco pone, ma anche sul miglioramento della situazione

internazionale e specialmente dei grandi partner commerciali della Svizzera come

la Germania e gli Stati Uniti.

Secondo la BNS e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

nel 2015 non dovrebbe esserci recessione e il prodotto interno lordo

(PIL) continuerà a crescere, anche se a un ritmo nettamente inferiore rispetto

alle stime precedenti. La BNS prevede una crescita dell’1%, la SECO dello 0,9%.

Essa dovrebbe essere garantita sia dalla ripresa del consumo interno (ancora

sottotono nel quarto trimestre 2014) e sia dalle esportazioni.

Motivi di ottimismo

Questo ottimismo, per quanto prudente, lascia ben sperare in

un miglioramento del mercato del lavoro , che dovrebbe essere in grado

nel corso dell’anno di riassorbire una parte dei disoccupati degli anni

passati. Si spera che la tendenza alla crescita dell’occupazione, già osservata

nel quarto trimestre del 2014 prosegua o quantomeno non rallenti nel corso di

quest’anno.

Quanto alla disoccupazione, che non ha mai raggiunto

punti critici nemmeno nel periodo più acuto della crisi tra il 2008 e il 2010,

alcuni segnali la danno in diminuzione. Nel febbraio di quest’anno è

leggermente diminuita sia la disoccupazione generale (attestandosi attorno al

3,5%, con 136.764 disoccupati) che quella giovanile con poco più di 19.000

disoccupati (7,7%, ben al di sotto della media europea e persino al di sotto di

quella della Germania).

Si spera evidentemente che anche le esportazioni,

fondamentali per l’economia svizzera, tengano, pur senza illudersi che

possano raggiungere il record del 2014, quando il loro valore superò 208,3

miliardi di franchi e che la bilancia commerciale (differenza tra esportazioni

e importazioni) possa registrare nuovamente un surplus di oltre 30 miliardi di

franchi. Al riguardo non va nemmeno dimenticato che da tempo l’industria

svizzera punta sempre più sull’esportazione di prodotti ad alto valore aggiunto

e questi, si sa, risentono generalmente meno delle fluttuazioni dei cambi

valutari.

Tra le principali ragioni del moderato ottimismo c’è anche una

fiducia diffusa sulla solidità dell’economia svizzera e delle sue imprese.

Negli anni scorsi, infatti, approfittando delle agevolazioni del cambio euro-franco

bloccato, sapendo che il sostegno della BNS sarebbe stato limitato al massimo a

tre anni, ossia fino all’inizio di quest’anno, molte imprese hanno approfittato

dei tassi d’interesse straordinariamente bassi per ristrutturarsi e consolidarsi,

in attesa di tempi migliori.

Alcuni osservatori fanno notare che l’ottimismo è più

evidente nelle imprese che nel frattempo si sono ristrutturate e preparate al

dopo crisi rispetto a quelle che non ne hanno approfittato per migliorare la

propria struttura interna (riorganizzazione e riduzione dei costi aziendali, aggiornamento

professionale del personale), adeguare l’offerta, rinnovare i prodotti. Queste

ultime, evidentemente, saranno le imprese maggiormente a rischio.

Il ruolo dello Stato

L’ottimismo, che si nota con sempre maggiore frequenza nei

media e nei comunicati ufficiali, dipende anche da un alto grado di fiducia degli

imprenditori svizzeri nell'efficienza di uno Stato liberale che si

preoccupa dei bisogni sia dei cittadini che dell’economia, che sa tenere i

conti in ordine, che si adopera per valorizzare le potenzialità del paese

attraverso un sistema di formazione (culturale e professionale) moderno, stimoli

alla ricerca e all'innovazione, il rispetto della democrazia e dei diritti

individuali. La fiducia nello Stato secondo molti imprenditori sarebbe ancora

maggiore se gli adempimenti burocratici fossero meno gravosi.

Viene spontaneo chiedersi a questo punto se anche altri

Paesi, magari confinanti con la Svizzera, con questi ingredienti potrebbero

guardare già al futuro prossimo, non a quello lontano, con altrettanto

ottimismo.

Giovanni Longu

Berna, 25.03.2015

Iscriviti a:

Post (Atom)