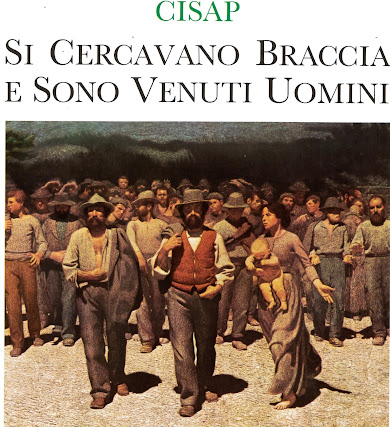

La formazione professionale, in Svizzera, è la filiera di formazione più diffusa dopo la scuola obbligatoria. E’ giusto parlare di «formazione» (e non di «addestramento», «avviamento al lavoro» o espressioni simili usate ancora negli anni Settanta del secolo scorso) perché gran parte dei cittadini svizzeri si inseriscono attraverso di essa non solo nel mondo del lavoro ma anche nella società. La maggior parte degli immigrati degli anni Sessanta e Settanta, che ne era priva, trovava difficoltà ad inserirsi sia nel mondo del lavoro qualificato che nella società. La leva per risolvere entrambi i problemi era, secondo alcuni immigrati, dare anche agli immigrati la possibilità di una buona formazione di base. Per questo, a metà degli anni Sessanta è sorto il CISAP e ha avuto nei due decenni successivi un enorme sviluppo.

Lo sviluppo del CISAP

|

| Per i 20 anni del CISAP venne pubblicato a cura di G. Longu un libro di memorie, foto, testimonianze, analisi, da cui sono attinte molte delle notizie pubblicate. |

Soprattutto i primi

corsi destinati agli immigrati della seconda ondata del dopoguerra (anni

Sessanta e Settanta) erano organizzati in modo tale che in un primo periodo,

attraverso ricuperi scolastici e apprendimenti di base, tutti gli allievi

raggiungessero un livello di partenza alquanto omogeneo e seguissero poi con

assiduità e impegno i corsi professionali veri e propri, impadronendosi

(attraverso «unità» armonizzate e progressive) delle conoscenze teoriche e

delle abilità pratiche necessarie all'

esercizio responsabile e qualificato

della professione appresa.

Poiché l’obiettivo

finale era l’integrazione, anche quando i partecipanti erano in maggioranza

giovani della seconda generazione, tutti i corsi tenevano conto non solo della

situazione economica ma anche dell’esigenza dei futuri diplomati di potersi

inserire agevolmente in una società complessa ed esigente. Per questa ragione,

una parte integrante dei corsi era costituita dall'insegnamento della «cultura

generale», materia multipla perché comprendeva diversi insegnamenti finalizzati

all'acquisizione di conoscenze linguistiche, almeno sufficienti per la

comunicazione nell'ambiente di lavoro e nella vita ordinaria, e di competenze

economiche, istituzionali, culturali, sindacali, sociali, ecc.

Da Berna, dov’era nato, in pochi anni il CISAP si diffuse in altre città della Svizzera: Bienne, Langenthal, Thun, Delémont, Porrentruy, St. Imier, Tavannes, Moutier, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Rüti ZH e in altri Cantoni. Il successo del «Modello CISAP» era ampiamente riconosciuto. I media parlavano spesso del CISAP. I riconoscimenti provenivano da ogni parte e davano fiducia.

Nel 1976, il Consigliere per gli affari sociali dell’Ambasciata d’Italia a Berna, Mario Alberigo, in partenza per Berlino quale direttore aggiunto del CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale) assicurava d’impegnarsi nella nuova sede europea per fare riconoscere il CISAP «Centro pilota a livello europeo».

Negli anni Settanta e

Ottanta alcuni Paesi d’emigrazione (specialmente Spagna, Portogallo, Turchia,

Albania) s’interessarono da vicino alle esperienze del CISAP. Anche una

delegazione dell’Organizzazione

Internazionale del Lavoro (OIL) venne a Berna per informarsi meglio del «Modello

CISAP» e negli anni Ottanta il CISAP partecipò a un progetto pilota OIL/PNUD (Programma

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) sulla preformazione dei giovani immigrati.

I fattori del successo

Nel successo del CISAP non c’è ovviamente nulla di miracoloso. C’è sicuramente dell’intuizione, molta intelligenza, molto sacrificio, molta perseveranza anche quando le difficoltà soprattutto finanziarie sembravano arrestare le attività del CISAP, ma c’è anche una combinazione di fattori verificatasi al momento giusto, nel posto giusto e con le persone giuste, che ha consentito la realizzazione di un’opera il cui significato va per certi versi oltre lo spazio e il tempo.

|

| Il console A. Mancini, al centro tra il sen. G. Oliva (a sin.) e il direttore del Cisap Giorgio Cenni (Berna 1967) |

Lo Stato italiano, primo sostenitore del CISAP

Le autorità italiane sono state le prime a credere e a sostenere fin dal suo concepimento il progetto CISAP. Fu infatti il console d’Italia a Berna Antonio Mancini a convincersi a tal punto dell’idea da farsene egli stesso promotore. Nel gennaio 1966 organizzò una cena all'Hotel Bellevue di Berna con alcuni rappresentanti dei sindacati e delle autorità svizzere con l’intento evidente di coinvolgerli nel sostegno dell’iniziat

iva. Fu un successo. La strada era

spianata per la preparazione dei primi corsi del Centro italo-svizzero di

formazione professionale, che poterono già iniziare nella primavera del 1966.

Il primo a

rallegrarsene fu proprio il console Mancini che promise il suo interessamento

per ottenere un contributo significativo dello Stato italiano. Da allora, non

solo consoli, ambasciatori e alti funzionari dello Stato, ma anche numerosi

deputati, senatori, sottosegretari e segretari di Stato, presidenti di Regione,

personalità varie… venendo in Svizzera hanno fatto sovente tappa al CISAP. I

messaggi lasciati nel «Libro d’oro» dei visitatori testimoniano spesso l’orgoglio

di aver visitato all'estero una realtà di immigrati così prestigiosa.

Le autorità svizzere

Le autorità svizzere

hanno sempre visto di buon occhio le iniziative che contribuivano al

miglioramento qualitativo dei lavoratori immigrati e stimolavano la loro integrazione.

Nel caso del CISAP hanno tuttavia notato, fin dall'inizio, anche l’aspetto

solidaristico dell’istituzione o, come scrisse un rappresentante della

Confederazione, «la grande volontà di tutti i partecipanti di voler migliorare

le loro conoscenze professionali, il loro encomiabile impegno e la grande

diligenza, come pure la dedizione dei docenti, i quali hanno sempre dato e

danno il meglio di loro stessi…».

|

| Il Presidente Nello Celio (al centro) in visita al CISAP (1972) |

Sta di fatto che le

autorità cantonali e federali hanno sempre sostenuto le attività del CISAP con contributi

sempre più consistenti. Nel Cantone di Berna, soprattutto sotto la spinta del

CISAP e della FLMO, il Consiglio di Stato assicurò fin dagli anni Settanta le

sovvenzioni cantonali legali per i corsi di formazione e perfezionamento

professionali agli stranieri. Sul finire del 1970 costituì una Commissione mista come organo consultivo della Direzione

cantonale dell’economia pubblica finalizzata ad «incoraggiare la formazione e

il perfezionamento professionali dei lavoratori e giovani stranieri nel Cantone

di Berna». I compiti specifici della Commissione erano alquanto seri. Essa doveva,

fra l’altro, predisporre un programma annuale destinato a: «a) incoraggiare i

corsi di lingua allo scopo di favorire l’assimilazione (ted. Assimilation); b)

incoraggiare i corsi di preparazione all'esame di fine tirocinio secondo

l’articolo 30 della legge federale sulla formazione professionale, nelle scuole

professionali e scuole specializzate artigianali o commerciali; c) incoraggiare

i corsi organizzati dalle scuole professionali e commerciali in collaborazione

con le associazioni professionali; d) incoraggiare i corsi organizzati in

comune da associazioni economiche e professionali; e) incoraggiare le scuole di

mestiere (ted. Bildungsstätten) straniere esistenti che si adoperano per la

formazione e il perfezionamento professionali della manodopera estera (es.

Cisap) (…)».

L’espressione più alta del riconoscimento e della stima delle autorità svizzere il CISAP l’ha avuta nel 1972 quando a visitare la scuola, le aule, le officine e a inaugurare un nuovissimo laboratorio linguistico fu il Presidente della Confederazione Nello Celio. Quel giorno tutti i media nazionali parlarono del CISAP perché mai la massima carica dello Stato aveva visitato un’istituzione del genere e aveva reso «l’omaggio del Consiglio Federale» a un’istituzione in cui «si vede della gente che dopo le ore di lavoro si dedica ancora allo studio, alla pratica, all'apprendimento di un mestiere, perché in ognuno di noi, o almeno in molti di noi è sempre viva la volontà di salire nella vita, di essere qualcosa di più di quanto non si è stati, e soprattutto di guardare ad un avvenire migliore...». (Segue)