Riprende con questo articolo la narrazione sintetica

dell’immigrazione italiana in Svizzera. Dopo aver trattato lo scorso anno i

primi decenni dal secondo dopoguerra al 1970, che hanno avuto quali protagonisti

principali la prima generazione di immigrati e la polizia degli stranieri

incaricata del loro controllo, in questa serie sarà analizzata la situazione

degli italiani nel periodo 1970-1990. I protagonisti sono in buona parte

diversi perché al centro dell’attenzione delle autorità svizzere risultano

soprattutto la seconda generazione di stranieri e la politica, che cerca

soluzioni utili ed efficaci ai molteplici problemi degli stranieri. Dal 1970

l’immigrazione tende ad essere sempre meno un problema di ordine pubblico e

sempre più un problema di politica d’integrazione sociale, professionale e

culturale degli stranieri. Ripercorrendo a brevi tappe questo periodo si

vorrebbe contribuire al rafforzamento dell’identità delle giovani generazioni

con un’origine migratoria.

Importanza della memoria storica

|

| Anche dopo il 1970 molti italiani emigrarono in Svizzera. |

Il tema della memoria storica sembra di grande attualità. Si

moltiplicano infatti gli studi scientifici, le ricerche, gli approfondimenti, i

romanzi, alcuni di successo, ambientati in epoche di un passato ancora vicino,

alla ricerca non so bene di quali risposte a quali domande. In ogni caso non mi

sembra che ci sia tanta voglia d’imparare soprattutto dagli errori del passato.

Nessuno in fondo crede più che la storia sia «maestra di vita» o «luce della

verità» come sembrava credere il grande oratore romano Cicerone.

Questo dubbio concerne anche la ricerca storica

sull’emigrazione italiana. Se ne parla e se ne scrive spesso con rabbia,

talvolta interpretandola secondo categorie improprie di bene, male, solidarietà,

odio, sfruttamento. Raramente si trovano saggi che registrano quel che è stato

e gli stati d’animo dei protagonisti e non s’incontra quasi mai lo spirito del

tempo che sempre aleggia sui grandi eventi umani. Più che un esercizio di senso

critico e di ricerca della verità alcune ricerche recenti sembrano critiche e

basta, una sorta di vendetta postuma contro personaggi, politici e

imprenditori, che agivano in fondo spinti dalle circostanze e non

necessariamente da sentimenti perfidi.

In questa nuova serie di articoli si cercherà di ricostruire

un ventennio di storia, per molti ancora recente, cercando di cogliere negli

avvenimenti, nella politica e nella trasformazione dell’immigrazione italiana

in Svizzera lo spirito del tempo che ha prodotto quel movimento dando vita alle

nuove generazioni di italiani in Svizzera, di italo-svizzeri e di svizzeri di

oggi.

Ricordare è utile, ma non per tutti

Ripercorrendo quegli anni, senza animosità e pregiudizi (sine

ira et studio, suggeriva lo storico romano Tacito), si vorrebbe dare

un contributo non solo alla ricostruzione oggettiva e pacata di eventi

fondamentali per l’immigrazione italiana in Svizzera, ma anche, almeno per

molti, alla ricerca delle proprie radici e al rafforzamento della propria

identità. Non si può infatti comprendere l’attualità senza conoscere la storia

e sé stessi senza la consapevolezza delle proprie radici.

Diventa un dramma, nelle persone care, costatare la perdita

della memoria in un famigliare, perché è come se, di riflesso, anche la propria

identità ne soffrisse. Paradossalmente non sembra rappresentare un problema per

molti giovani di seconda e terza generazione non avere nozioni certe sulle

proprie origini migratorie. Anche per essi, tuttavia, ripercorrere a grandi

linee il ventennio 1970-1990 può contribuire al rafforzamento della propria

identità.

Non mi sembra, invece, che la storia dell’emigrazione

italiana sia ritenuta utile in politica, tant’è che, nonostante la ripresa dei

flussi emigratori con grandi numeri, non risulta in Italia una diffusa

consapevolezza della «sciagura nazionale» che rappresenta l’emigrazione forzata

(T. Bertelè, Quaderni di affari internazionali, 1946). Anzi, sembra

crescere, nella politica e nella società, l’opinione deleteria che la sciagura

nazionale sia l’immigrazione di quelle poche migliaia di naufraghi raccolti in

mare mentre tentavano di arrivare in Italia.

1970, uno spartiacque simbolico

Il 1970 è ricordato, nella storia dell’immigrazione italiana

in Svizzera, specialmente per la votazione sull’iniziativa antistranieri

promossa da J. Schwarzenbach. Infatti quella votazione avrebbe potuto

cambiare radicalmente non solo la vita di moltissimi immigrati (italiani), ma

anche la storia soprattutto economica e sociale della Svizzera. Personalmente

preferisco considerare il 1970 una sorta di spartiacque simbolico, tra le due

principali fasi dell’immigrazione italiana in Svizzera dalla fine della seconda

guerra mondiale ad oggi.

L’iniziativa Schwarzenbach, mirava a limitare l’immigrazione

fissando le proporzioni massime di stranieri nei vari Cantoni. Non si giunse a

tanto perché il popolo svizzero e la maggioranza dei Cantoni respinsero quella

che avrebbe potuto essere una vera e propria «sciagura nazionale». La riduzione

forzata degli stranieri avrebbe infatti comportato, quasi certamente, conseguenze

nefaste per l’economia, per la società e per l’immagine della Svizzera nel

mondo. Tuttavia, quella votazione, con gli annessi e connessi, determinò di

fatto la rottura del tradizionale flusso di immigrati dall’Italia, che di lì a

qualche anno avrebbe generato un saldo immigratorio negativo.

Ciò che nelle narrazioni di quel periodo quasi mai risulta

messo in evidenza è che proprio in quegli anni venne avviato un radicale

cambiamento nella politica immigratoria svizzera e nella collettività immigrata

italiana iniziò un percorso virtuoso, anche se inizialmente molto difficile e

ostacolato, che culminerà negli anni Novanta e soprattutto dopo il 2000 in un

alto livello d’integrazione degli italiani. L’italianità diventerà una

componente essenziale, rafforzata e diffusa della cultura e della società

svizzera.

Per alcuni anni ancora continuarono ad arrivare dall’Italia

numerosi immigrati perché il settore secondario, dov’erano soprattutto attivi,

tirava ancora molto bene e generava molti profitti. Ma sempre più, grazie al

miglioramento dell’integrazione scolastica e professionale della seconda

generazione, gli italiani cominciarono a diversificare le loro attività

economiche, entrando massicciamente nel settore dei servizi. Contemporaneamente

miglioravano anche la loro posizione professionale e il loro tenore di vita.

L’integrazione fu un processo lungo, ma inarrestabile. E’

stata una storia straordinaria che merita di essere meglio conosciuta non solo

dal punto di vista dell’impegno delle autorità federali, ma anche dal punto di

vista degli italiani che credettero nell’efficacia dell’integrazione e

contribuirono al superamento del modello precedente dell’«assimilazione»,

reclamando e conquistando pari opportunità e parità di diritti.

Soprattutto negli anni Settanta e Ottanta la collettività

italiana in Svizzera diede prova di una capacità organizzativa e operativa

straordinaria, con centinaia di associazioni, circoli, comitati, scuole,

giornali e un forte spirito rivendicativo.

Soprattutto negli anni Settanta e Ottanta la collettività

italiana in Svizzera diede prova di una capacità organizzativa e operativa

straordinaria, con centinaia di associazioni, circoli, comitati, scuole,

giornali e un forte spirito rivendicativo.

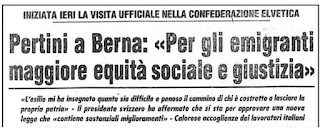

Non si può dimenticare in questo contesto il sostegno

ricevuto dalle autorità politiche italiane e dalle rappresentanze diplomatiche

e consolari. Negli anni Settanta e Ottanta furono ben più numerose che in

passato le visite in Svizzera di deputati, senatori, sottosegretari, ministri e

persino di due capi di Stato, Pertini (1981) e Cossiga (1985). I rapporti

italo-svizzeri erano buoni e sempre più intensi, nonostante alcune difficoltà

presentatesi negli anni Settanta

Rapporti italo-svizzeri

|

| Nello Celio |

A rafforzare i buoni rapporti tra la Svizzera e l’Italia

provvidero anzitutto i ministri degli esteri dei due Stati Pierre Aubert e Arnaldo

Forlani nel corso di una visita a Roma nel luglio del 1978. Per la Svizzera, tenne a sottolineare Pierre Aubert,

«l’Italia non è solo un Paese confinante e un importante partner commerciale,

ma anche un prezioso partner politico». Del resto, aggiunse, «la Svizzera non

sarebbe quella che è senza il contributo degli italiani».

Non meno esplicito era stato nel 1972 il presidente della

Confederazione Nello Celio, in

occasione dell’inaugurazione di un moderno laboratorio linguistico destinato

all’apprendimento delle lingue da parte di lavoratori immigrati nei locali del

CISAP (Centro italo-svizzero di formazione professionale). Tirando una specie

di bilancio della presenza degli italiani in Svizzera aveva affermato che «se è

vero che noi diamo lavoro [agli stranieri], se è vero che noi diamo loro possibilità

di guadagno, è altrettanto vero che questa gente contribuisce a rafforzare la

nostra economia e ci consente di produrre, e dà di più di quanto noi diamo,

cosicché, per saldo, come si dice in contabilità, sono ancora questi operai,

questi lavoratori stranieri che sono in credito nei confronti del Paese».

Già questi cenni, credo, lasciano intravedere quanto siano

stati importanti i decenni presi in considerazione in questa serie di articoli

e quanto possa essere utile conoscerli più da vicino soprattutto dalle nuove

generazioni di origine migratoria. (Segue)

Giovanni Longu

Berna, 22.01.2020

Berna, 22.01.2020