Chi ha seguito gli articoli precedenti avrà sicuramente notato che alla base dei cambiamenti fondamentali riguardanti l’immigrazione italiana in Svizzera nel periodo in esame (1970-1990) c’era la spinta inarrestabile della «seconda generazione». Il fenomeno non era di per sé una novità assoluta, ma per la sua portata e complessità rappresentava per la Svizzera una sfida straordinaria che non era preparata ad affrontare. Poiché è stato tale da modificare radicalmente il corso della storia dell’immigrazione italiana in Svizzera, ad esso verranno dedicati alcuni articoli di approfondimento. Ovviamente non sarà possibile esaminare tutti gli aspetti del fenomeno, su cui esiste ormai una vasta letteratura, per cui ne verranno trattati solo alcuni ritenuti utili sia per accrescerne la conoscenza nei lettori interessati e sia per aiutare a capire l’influenza che la seconda generazione ha avuto non solo sulla componente italiana della popolazione straniera, ma anche sull'italianità della Svizzera.

Precisazioni necessarie

|

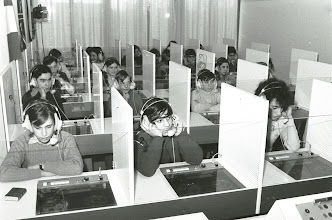

| La scolarizzazione della seconda generazione ha creato non pochi problemi agli allievi, alle famiglie e alle istituzioni. |

ste erano abbastanza sovrapponibili, perché gli stranieri erano quasi tutti immigrati. Dagli anni Settanta in poi, invece, un numero crescente di stranieri non era più costituito da immigrati, ma da discendenti di immigrati.

I due gruppi, già di

per sé eterogenei per origine, età, formazione, ecc. vengono anche identificati

con le espressioni «prima generazione» (immigrati nati all'estero) e «seconda

generazione» (figli di immigrati, nati in Svizzera), ma non sempre riescono a

dare l’idea della consistenza e della diversità, anche perché ormai da tempo al

secondo anello della catena se ne stanno aggiungendo altri, la terza e

successive generazioni, e soprattutto perché un numero crescente di giovani

stranieri acquisisce la nazionalità svizzera. Un po’ di chiarezza è dunque

quanto mai opportuna: i figli

della seconda generazione non sono immigrati.

Le statistiche

svizzere, da cui sono attinti i principali dati usati in questi articoli, sono

in genere molto precise, perché distinguono chiaramente le diverse realtà,

focalizzando l’attenzione su aspetti particolari. Mentre tradizionalmente le

principali distinzioni demografiche si basavano sulla nazionalità e sul luogo

di nascita, da tempo l’Ufficio federale di statistica ha introdotto una

distinzione molto significativa basata sull'origine: «popolazione senza passato

migratorio» e «popolazione con un passato migratorio». In questo modo si riesce

ad evidenziare, per esempio, l’incidenza della «seconda generazione» rispetto

alla «prima generazione» nel secondo gruppo o la portata degli stranieri di

antiche origini (oltre la terza generazione) nel primo gruppo.

L’importanza di queste

distinzioni risulta evidente se si pensa che attualmente quasi il 38 per cento della popolazione residente di più di 15 anni

ha un passato migratorio e che di questo gruppo fanno parte ormai anche

molti svizzeri, perché più di

un terzo ha (anche) il passaporto svizzero e tende ad ampliarsi, sebbene la maggioranza (quasi due terzi) sia

ancora costituita da stranieri. Gli italiani costituiscono fin dal secondo

dopoguerra il gruppo più consistente della popolazione con un passato

migratorio e la seconda generazione, in forte crescita rispetto alla prima,

contribuisce a conservare questa posizione di punta e a rafforzare l’italianità

della Svizzera.

Quando nacque il problema?

Prima di analizzare

alcuni aspetti fondamentali della «seconda generazione» italiana del periodo in

esame, giova ricordare che fino alla seconda metà degli anni Sessanta essa non

aveva mai costituito un problema. La spiegazione è semplice: la prima ondata

immigratoria dalla fine della seconda guerra mondiale all'accordo

italo-svizzero d’immigrazione era costituita soprattutto da stagionali, per di

più sottoposti a un regime di «rotazione» che sembrava voler indicare

chiaramente che in Svizzera non ci si poteva fermare a lungo, tanto meno

tentare di metterci radici.

Accanto agli

stagionali, però, fin dall'immediato dopoguerra si venne a creare un nucleo

alimentato costantemente da nuovi arrivi di residenti

stabili. La sua crescita risultava anzi impressionante perché in dieci anni,

tra il 1950 e il 1960, gli italiani residenti (annuali e domiciliati) passarono

da 140.280 persone a 346.223. Ciò nonostante, il numero di figli di nazionalità

italiana nati negli anni Cinquanta è relativamente basso: circa 30.000 in tutto

il decennio.

Con l’arrivo in Svizzera, negli anni Sessanta, di centinaia di migliaia di immigrati, i nati italiani furono oltre 157.000, con un record di nascite nel 1969: 19.379. Non tutti questi bambini erano nati in Svizzera, perché molti erano giunti in età prescolastica dopo l’accordo italo-svizzero d’immigrazione del 1964, che aveva alleggerito le condizioni per i ricongiungimenti familiari. Nel 1970, come ricordato nell'articolo precedente, in Svizzera vennero censiti 151.625 piccoli italiani. La popolazione residente italiana era nel frattempo passata da 346.223 a 583.855. I problemi legati alla seconda generazione costituirono per tutto il decennio e oltre una vera emergenza.

Problemi a non finire

Oggi è persino scontato parlare della seconda

generazione degli italiani in Svizzera come di una grande risorsa che ha

contribuito a trasformare l’intero Paese e non solo la collettività italiana.

Per buona parte degli anni Settanta essa ha invece rappresentato una somma

considerevole di problemi a cui nessuna istituzione era in grado di offrire

soluzioni adeguate.

Oggi molti osservatori riconoscono nella

seconda generazione un buon esempio di integrazione riuscita e molti italiani

rimasti tali o naturalizzati si considerano ben integrati perché hanno potuto seguire una scolarità normale, hanno

appreso una buona professione e hanno raggiunto un tenore di vita

corrispondente alla media svizzera. Implicitamente si riconosce anche alla

Svizzera una grande capacità d’integrare i giovani stranieri, ma si dimentica

che fino ad allora le autorità svizzere non avevano mai pensato che l’immigrazione

potesse diventare da fenomeno temporaneo una condizione strutturale

dell’economia e della società.

Per i bambini nati in Svizzera fu più facile superare le difficoltà linguistiche.

Agli inizi degli anni

Settanta dell’integrazione esisteva appena il nome, ma gliene veniva preferito

un altro, «assimilazione», perché le idee al riguardo non erano chiare, non

esistevano modelli da seguire, non esistevano istituzioni in grado di

occuparsene, non esisteva una politica d’integrazione. Esisteva solo una

richiesta precisa dell’Italia, formulata durante il negoziato sull'accordo

d’immigrazione del 1964, quella di facilitare

l’inserimento degli stranieri nella scuola locale.

Ma i problemi che poneva la seconda generazione degli italiani erano in realtà molti di più e alcuni anche molto gravi. Basti pensare al problema dell’«alloggio adeguato» dei genitori, come volevano le autorità svizzere, in un’epoca in

cui mancavano le abitazioni a

buon mercato ed era difficile produrle senza ricorrere a nuova manodopera

straniera, rischiando di suscitare i malumori degli ambienti xenofobi e di

contraddire la nuova politica immigratoria del Consiglio federale che mirava a

una riduzione e stabilizzazione della manodopera estera.

A mancare, in quel

periodo, non erano però solo le abitazioni adeguate per gli immigrati con

figli, ma anche le scuole materne, gli asili nido, l’edilizia scolastica, gli

insegnanti preparati ad accogliere i nuovi allievi portatori di nuovi problemi,

gli ospedali, ecc. Si sa che molte autorità comunali e

cantonali erano seriamente preoccupate, perché non riuscivano a trovare soluzioni

soddisfacenti.

I problemi sollevati dal fenomeno della

seconda generazione riguardavano, purtroppo, anche le stesse famiglie dei

piccoli italiani. E’ vero che, soprattutto

dopo l’accordo italo-svizzero, i genitori di questi bambini auspicavano per loro

una vita diversa da quella che avevano dovuto affrontare loro, ma molti di essi

esitavano persino a decidere se tornare in Italia o restare e quale scuola

seguire. E anche coloro che avevano deciso di restare, pensando soprattutto al

bene dei figli, spesso non erano in grado di fornire loro l’aiuto necessario a

superare le prime difficoltà linguistiche e scolastiche, a sostenerli nella

scelta scolastica e professionale, a favorirne l’integrazione sociale.

Benché i problemi posti

dalla seconda generazione soprattutto alle istituzioni svizzere fossero tanti e

di non facile soluzione, sarà interessante vedere come vennero superati, anche

se molte soluzioni richiesero molto tempo e molti sforzi. (Segue)

Giovanni Longu

Berna, 10.11.2021