90 anni fa l’Italia fascista aggrediva l’Etiopia per mania di grandezza imperiale e per trovare una destinazione sicura all'emigrazione. Non credo che questo anniversario sarà ricordato dai grandi media, specialmente in Italia. Per fortuna il tempo cancella molte ferite, ma non mi sembra privo d’interesse sia come fatto storico, legato fra l’altro alla politica migratoria del tempo, e sia come spunto di riflessione sull'attualità e soprattutto sui rischi che anche la nostra società può correre se non si percepisce il nazionalismo come una minaccia e non si riesce a produrre i necessari anticorpi per liberarcene. E’ vero che quell'aggressione è imputabile a una politica scellerata del fascismo, ma non si può ignorare che a renderla accettabile anche da moltissimi immigrati, furono un diffuso nazionalismo, carenze democratiche e indifferenza sociale. Purtroppo il nazionalismo è nuovamente in crescita in Europa e anche in Italia e si fa poco per denunciarne la pericolosità. La corsa al riarmo, la bassa considerazione degli immigrati e dei diritti umani e lo scarso impegno per «lo sviluppo integrale dell’uomo e lo sviluppo solidale dell’umanità» (Paolo VI nell'enciclica Populorum progressio del 1967) non promettono nulla di buono. Dovremmo reagire tutti.

I fatti in breve

L’invasione dell’Etiopia

rientrava in questa politica, senza rendersi conto dei rischi. Le operazioni

militari si svolsero fra il 3 ottobre

1935 e il 5 maggio 1936, a partire dalle colonie italiane d’Eritrea e Somalia.

Mussolini era convinto che la potenza di una nazione dipendesse dal suo impero

coloniale, pur sapendo che i territori più vantaggiosi erano già occupati. Volle

ugualmente la conquista di un Paese arretrato e male armato come era allora

l’Etiopia, convinto «che ormai gli fosse tutto possibile usando la

forza» e una rapida vittoria fosse alla sua portata. La campagna d’Etiopia fu

un’interminabile strage con centinaia di migliaia di morti militari e civili,

attuata con bombardamenti massicci, l'impiego di armi chimiche e la repressione

contro la popolazione etiope.

Dopo qualche momento di esitazione, a causa degli accordi di

mutua convenienza sanciti dai Patti Lateranensi (1929) e della posizione del

clero italiano, che appoggiava in gran parte la guerra, il papa Pio XI

intervenne decisamente il 28 agosto 1935 dichiarando che «una guerra condotta

unicamente per conquistare era una guerra ingiusta: qualcosa di indicibilmente

triste ed orrenda”. Mussolini non lo ascoltò, ma non altrettanto fecero altre

potenze che investirono del caso la Società delle Nazioni (SdN), antesignana

dell’ONU. E questa decise severe sanzioni contro l’Italia, a cui aderì anche la

neutrale Svizzera.

Le reazioni tra gli emigrati

|

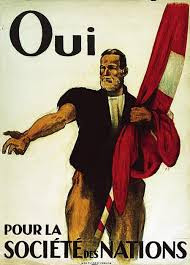

| Manifesto in vista della votazione del 16.5.1920 sull'adesione svizzera alla Società delle Nazioni (Biblioteca nazionale svizzera, Berna). |

In Svizzera non ci fu una reazione omogenea perché, come si

è visto negli articoli precedenti, l’antifascismo aveva cominciato a far presa

su gruppi organizzati già dagli anni Venti e sul solido gruppo socialista di Zurigo che faceva riferimento al «Cooperativo». Per questo l’aggressione

dell’Italia all'Etiopia tra gli immigrati italiani non è stata particolarmente

seguita, anche per il tiepido atteggiamento governativo svizzero.

Al riguardo desidero ricordare che la reazione della

Confederazione alle decisioni della Società delle Nazioni è stata alquanto

singolare. Infatti, pur aderendo in quanto Stato membro, alle sanzioni della

SdN, decise di non applicarle rigidamente nei confronti dell’Italia, ritenuta

un «Paese amico». Al consigliere federale Giuseppe

Motta, capo della politica estera, più della fedeltà al Patto della

SdN interessava la difesa della neutralità della Svizzera e soprattutto degli

interessi economici in Italia (si pensi al problema degli approvvigionamenti).

Di fatto, la Svizzera finì per adottare le sanzioni contro l’Italia solo in

misura molto blanda, quasi simbolica. Non solo, nel dicembre del 1936 la

Svizzera, su proposta di Motta al Consiglio federale, fu il primo Paese neutrale

a riconoscere ufficialmente l’Impero italiano in Africa e a considerarne i suoi

abitanti nel contesto del Trattato di domicilio e consolare tra Svizzera e

Italia del 1868.

In conclusione

Oggi rievoco quella tragica aggressione, in cui i soldati

italiani del Ventennio si macchiarono di atroci delitti, non solo come un fatto

storico che ha influito sull'emigrazione italiana nel mondo, ma anche per

denunciare che il fascismo aveva talmente contagiato il mondo degli emigrati

italiani organizzati da far pensare che bastasse una vittoria militare, per

altro immeritata data l’evidente differenza della preparazione degli eserciti

contrapposti, per far dimenticare le umiliazioni subite nel Paese d’immigrazione.

Purtroppo molti non si rendevano conto che solo una buona integrazione e uno

sforzo di solidarietà collettiva li avrebbe parificati agli autoctoni.

Ricordare l’aggressione italiana dell’Etiopia, che all'epoca

suscitò tra gli emigrati grandi entusiasmi un po’ ovunque, vuol essere anche un

richiamo alle responsabilità individuali per evitare che il nazionalismo, anche

in forme apparentemente innocue, possa produrre in futuro danni enormi e un

invito a diffidare di forme ambigue e pericolose di deterrenza, perché la corsa

al riarmo di oggi non promette nulla di buono e non mi sembra saggio invocare la

pace preparando la guerra.

Giovanni Longu

Berna 9 luglio 2025