Sul finire degli

anni Sessanta la politica immigratoria era talmente discussa in pubblico e in

privato che il partito di Schwarzenbach, l’Azione Nazionale (AN), riuscì

facilmente a raccogliere in tutta la Svizzera un numero ben più ampio del

necessario a sostegno della sua seconda iniziativa contro

l’«inforestierimento». L’immigrazione era considerata per la prima volta un

«problema» nazionale che andava risolto decisamente. Agli occhi dei sostenitori

di una politica restrittiva verso gli stranieri Schwarzenbach sembrava l’uomo

giusto al momento giusto: colto, editore e scrittore, ricco (proveniente da una

famiglia di industriali), anticomunista, a suo modo un vero combattente «contro

i poteri forti», come si direbbe oggi, specialmente la grande industria, perché

convinto che uno sviluppo economico fondato sulla manodopera estera a buon

mercato fosse scriteriato e insostenibile.

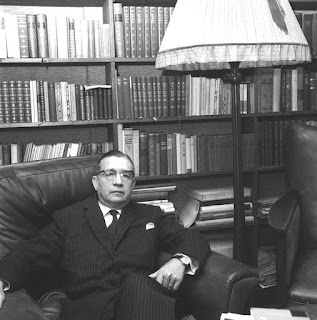

L’iniziativa Schwarzenbach

|

| James Schweizer (Keystone/Str) |

Nonostante gli interventi del Consiglio federale per ridurre

l’immigrazione, era sotto gli occhi di tutti che la popolazione straniera non

faceva che aumentare. Per l’AN, che aveva appena ritirato la prima iniziativa

antistranieri (1968), non c’era tempo da perdere, tanto più che aveva trovato

nel suo neoconsigliere nazionale James Schwarzenbach (1911-1994) la persona

forse più convinta per sostenere una nuova iniziativa popolare ancor più

radicale di quella appena ritirata. In effetti, in poco tempo furono raccolte a

sostegno ben 70.292 firme valide (quando ne sarebbero bastate 50.000) e il 20

maggio 1969 l’«

iniziativa Schwarzenbach» fu depositata alla Cancelleria

federale. Il Consiglio federale decise di porla in votazione il 7 giugno 1970

proponendone il rigetto, come aveva deciso anche l’Assemblea federale

(Parlamento).

All’infuori dell’AN, nessun altro partito politico, nessun

sindacato, nessuna chiesa, nessuna organizzazione economica e nessun’altra

organizzazione erano favorevoli all’iniziativa.

E’ possibile che il suo

principale sostenitore, Schwarzenbach, provasse una sorta di esaltazione nel sentirsi

come un piccolo Davide a lottare contro un enorme Golia costituito dall’establishment non solo politico, ma

anche mediatico, religioso e soprattutto economico. Partecipò a innumerevoli

dibattiti, era convinto di trovarsi dalla parte giusta e le critiche non

scalfivano la sua motivazione profonda di doversi battere in quanto svizzero

per gli interessi del suo Paese.

Incertezza e paura

Nei giorni precedenti la votazione popolare a dominare i

sentimenti tanto degli svizzeri che degli stranieri erano soprattutto

l’incertezza e la paura. Tutti i pronostici della vigilia davano uno scarto di

voti tra i sì e i no esiguo, ma nessun sondaggio dava per scontata la vittoria

dei sostenitori o dei contrari.

L’incertezza era data anzitutto da quanti sarebbero andati a

votare, perché la complessità dell’iniziativa avrebbe potuto scoraggiare la

partecipazione. Essa chiedeva infatti non solo la riduzione della componente

straniera in ogni Cantone al 10% dei cittadini svizzeri (25% nel Cantone di Ginevra),

entro quattro anni, ma anche «provvedimenti per lottare contro

l’inforestierimento demografico ed economico della Svizzera» e la protezione

dei cittadini svizzeri contro il licenziamento «per motivi di razionalizzazione

o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda o

nella stessa categoria professionale siano occupati degli stranieri». Per

evitare che il Governo adottasse provvedimenti straordinari di

naturalizzazione, al fine di ridurre il numero degli stranieri residenti,

l’iniziativa consentiva al Consiglio federale unicamente la «naturalizzazione

agevolata» dei figli nati da padre straniero e da madre «cittadina svizzera per

origine», purché i genitori avessero avuto il loro domicilio in Svizzera al

tempo della nascita dei figli.

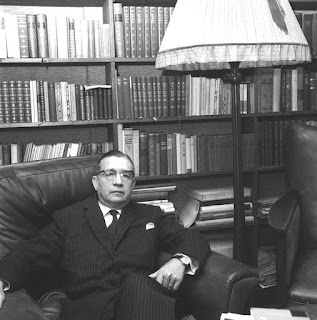

|

| Manifesti contro e pro l’iniziativa Schwarzenbach |

L’incertezza maggiore era dovuta però soprattutto alla

scelta di voto dei partecipanti, perché dai dibattiti era emerso che in caso di

accettazione dell’iniziativa a pagarne le conseguenze economiche e sociali sarebbero

stati non solo gli stranieri costretti a lasciare la Svizzera, ma anche molti

svizzeri, che non avrebbero potuto supplire alla mancanza dei partenti. Anche

per questa ragione la campagna a favore e contro l’iniziativa di Schwarzenbach fu

molto accesa tra i politici e nella popolazione.

L’iniziativa, per quanto complessa, era assolutamente chiara

su un punto: se fosse stata accolta dal Popolo svizzero, entro quattro anni una

parte consistente di stranieri, allora soprattutto italiani, avrebbe dovuto

lasciare la Svizzera anche se in possesso del permesso di domicilio. Secondo i

calcoli del Consiglio federale, se l’iniziativa fosse stata accolta dal popolo

svizzero e dalla maggioranza dei Cantoni, sarebbero stati almeno 310.000 gli stranieri

costretti ad andar via. La quota a carico degli italiani sarebbe stata

preponderante. Il sentimento che si diffuse tra loro nei mesi e nelle settimane

prima della votazione fu soprattutto di paura, perché nessuno si riteneva più

al sicuro, nemmeno i domiciliati, soprattutto in quei Cantoni dove gli

stranieri superavano il 10%.

L’esito della votazione

L’iniziativa Schwarzenbach fu votata il 7 giugno 1970.

Quella votazione resterà negli annali della democrazia svizzera perché vide una

partecipazione record del 74,7% dell’elettorato (allora solo maschile perché il

suffragio femminile sarà introdotto solo nel 1971), inferiore solo a quella

(79,7%) sull’introduzione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) nel

1947, ma mai più superata in seguito. Il perché di tanta partecipazione fu la

posta in gioco, che come già ricordato, concerneva non solo gli stranieri ma

anche moltissimi svizzeri.

La maggioranza del popolo svizzero (654.844 voti contrari

pari al 54% dei votanti e 557.517 favorevoli, 46%) e 13 Cantoni più 4

Semicantoni (contro 6 Cantoni e 2 Semicantoni) respinsero l’iniziativa, ma fu

una sorpresa l’alta percentuale di sì in tutta la Svizzera.

I Cantoni e Semicantoni che respinsero l’iniziativa sono

stati: Zurigo (56,4% di no), Glarona (53,5%), Zugo (52,2%), Basilea Città (53,3%),

Basilea Campagna (60,5%), Sciaffusa (59,7%), Appenzello Esterno (57,1%),

Appenzello Interno (50,3%), San Gallo (53,9), Grigioni (59,5%), Argovia (52,5%),

Turgovia (59,4%), Ticino (63,7%), Vaud (58,7%), Vallese (54,0%), Neuchâtel

(60,9%), Ginevra (60,3). Approvarono invece l’iniziativa i Cantoni e

Semicantoni di: Uri (63,3%), Nidvaldo (55,7%), Lucerna (54,6%), Obvaldo

(54,5%), Svitto (52,6%), Berna (52,1%), Soletta (51,4%), Friburgo (50,3%).

Si attribuì il rigetto dell’iniziativa solo alla paura delle

imprevedibili conseguenze che avrebbe comportato una sua accettazione, sia per

il clima sociale che avrebbe inevitabilmente surriscaldato e sia per le

negative previsioni sull’economia. Poiché la misura del 10% si sarebbe dovuta

applicare in ciascun Cantone, nei Cantoni con una percentuale di stranieri

inferiore al 10% (alcuni piccoli Cantoni e quelli poco industrializzati)

l’iniziativa non avrebbe comportato alcun cambiamento, mentre nei Cantoni molto

industrializzati avrebbe potuto procurare danni enormi alla produzione

industriale e al clima sociale.

Inforestierimento come pretesto?

Un’altra considerazione merita di essere presentata ed è che

la densità di stranieri ha influito poco o niente sull’esito della votazione.

Infatti l’iniziativa è stata accolta soprattutto nei Cantoni contadini dove la

percentuale di stranieri era relativamente bassa (Berna, Friburgo, Soletta,

Lucerna, ecc.), mentre è stata respinta nei Cantoni industriali e in quelli

periferici dove la percentuale era relativamente alta (Zurigo, Basilea Città e

Basilea Campagna, Ticino, Grigioni, Neuchâtel, Ginevra, ecc.). Come a dire che

a prevalere, in questo tipo di votazioni, sono gli interessi economici più che

le ideologie.

Si deve dunque dedurre che la paura dell’inforestierimento è

stata solo un pretesto usato da Schwarzenbach per contestare un certo sistema

capitalistico-liberale dell’economia, disposto apparentemente a sacrificare

tutto in nome dello sviluppo e del profitto, addossando allo Stato tutte le

conseguenze politico-sociali? La domanda è legittima come è altrettanto legittima

la seguente: nella sua lotta senza quartiere contro la grande industria e la

politica federale che a suo dire permetteva che decine di migliaia di stranieri

venissero sfruttati, Schwarzenbach si rendeva conto che se la sua iniziativa fosse

stata approvata dal Popolo e dai Cantoni avrebbe procurato danni rilevanti a

decine di migliaia di famiglie, soprattutto italiane, ma anche svizzere? Non

sarebbe stato più onesto mirare a colpire il governo federale e la sua politica

ritenuta troppo lassista nei confronti del capitalismo, invece di coinvolgere

drammaticamente migliaia di lavoratori immigrati e le loro famiglie del tutto

estranei ai giochi di potere?

Le risposte non possono essere sbrigative per cui vengono

rimandate al prossimo articolo, ma si può già anticipare che l’«iniziativa

Schwarzenbach», per i toni della polemica, ma anche per l’esito finale, ha

contribuito in misura determinante a cambiare la storia dell’immigrazione

italiana in Svizzera. (Segue)

Giovanni Longu

Berna, 18.09.2019

In realtà, da molto

tempo gli scienziati lanciano l’allarme sui rischi di un eccessivo e

sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sul

riscaldamento del pianeta, ecc. Ricordo di essere stato profondamente

impressionato da una conferenza promossa dal Club di Roma a Berna agli inizi degli

anni Settanta del secolo scorso, in cui si pronosticavano non solo la fine del

petrolio entro pochi decenni (sbagliandosi), ma anche (senza sbagliarsi) i

rischi connessi al consumo spregiudicato delle materie prime, al crescente

inquinamento, al divario Nord-Sud, ecc.

In realtà, da molto

tempo gli scienziati lanciano l’allarme sui rischi di un eccessivo e

sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, sul

riscaldamento del pianeta, ecc. Ricordo di essere stato profondamente

impressionato da una conferenza promossa dal Club di Roma a Berna agli inizi degli

anni Settanta del secolo scorso, in cui si pronosticavano non solo la fine del

petrolio entro pochi decenni (sbagliandosi), ma anche (senza sbagliarsi) i

rischi connessi al consumo spregiudicato delle materie prime, al crescente

inquinamento, al divario Nord-Sud, ecc.  Già il Club di Roma parlava di «moderare gli

stili di vita», ma sono tante le azioni ordinarie in cui è possibile evitare

gli sprechi (non solo alimentari), ridurre i consumi (per esempio di acqua,

luce, gas, plastica), utilizzare i mezzi pubblici invece di quelli privati, differenziare

i rifiuti, investire maggiormente nella formazione continua, evitare comportamenti

nocivi alla salute, ecc.).

Già il Club di Roma parlava di «moderare gli

stili di vita», ma sono tante le azioni ordinarie in cui è possibile evitare

gli sprechi (non solo alimentari), ridurre i consumi (per esempio di acqua,

luce, gas, plastica), utilizzare i mezzi pubblici invece di quelli privati, differenziare

i rifiuti, investire maggiormente nella formazione continua, evitare comportamenti

nocivi alla salute, ecc.).